解説・豆知識

お手軽 自筆証書遺言 ひな形

公正証書遺言を作成するには多少の時間と手間がかかります。

公証人との打ち合わせ、作成する内容の吟味、証人の確保など、意外とやるべきことは多いのかもしれません。

そんなとき、「今すぐに」、「とりあえず」、「無料で」、自筆証書で作成しておくのは有効な方法です。

例えば、子供さんがいないご夫婦が、お互いに、自分がなくなった時には全財産を配偶者に相続させたいと希望されることはよくあることです。(遺言を残していないと、将来、自分の兄弟姉妹もしくは甥、姪と自分の配偶者が遺産分割の話し合いをしなければならない場合があります)

そんな時は、以下のような遺言書を作成しておけば、まずは一安心ではないでしょうか。

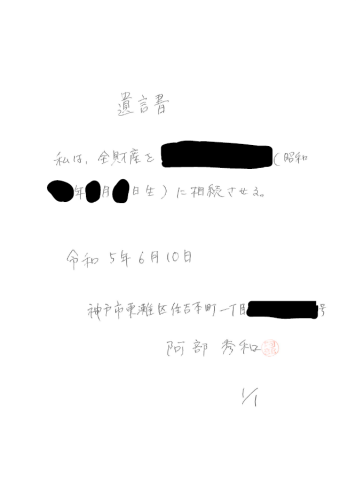

<書き方 サンプル>

遺言書

私は全財産を配偶者である甲山乙子(昭和20年3月3日生)に相続させる。

令和2年1月1日

兵庫県神戸市〇〇町1番1号

甲山乙男 印

※自筆で書く必要があり、最後に捺印が必要ですが、所要時間は3分もあれば十分ですね。

※なお、2020年7月10日から、作成した自筆証書遺言を法務局で保管する制度が開始しました。

詳しくは ↓ こちらもご覧ください!

遺留分と遺留分侵害額請求権(簡易まとめ)

【遺留分】

| » |

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、Aの価額に、Bの割合を乗じた額を受ける。 A=(相続開始時の財産の価額)+(贈与した財産の価額)―(債務の全額) B= 直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、その他の場合は2分の1 ※ 相続人が数人ある場合には、さらに各自の法定相続分を乗じる |

|

※ Aの(贈与した財産の価額)について、 相続人以外に対する贈与の場合は、相続開始前1年間にしたものに限る。 相続人に対する贈与の場合は、相続開始前10年間にした贈与で婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としてした贈与に限る |

【遺留分侵害額の請求】

| » | 受遺者又は受贈者は、遺贈又は贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担する。 |

| » | 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。 |

| » | 受贈者が複数あるときは、後の贈与による受贈者から順次、前の贈与による受贈者が負担する。 |

| » | 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 |

| » | 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。 |

| » | 遺留分侵害額の請求権は、①遺留分権利者が、「相続の開始」及び「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」を知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。②相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。 |

自筆証書の遺言書を法務局で保管してもらう

自筆証書の遺言書を法務局で保管してもらう

私がつくった自筆証書の遺言書を、法務局で保管してもらいました (^^)

1.遺言書の作成

こんな感じ。所要時間は2分ぐらい。

2.必要書類の収集

住民票(本籍地と筆頭者の記載があるもの)を用意しました。

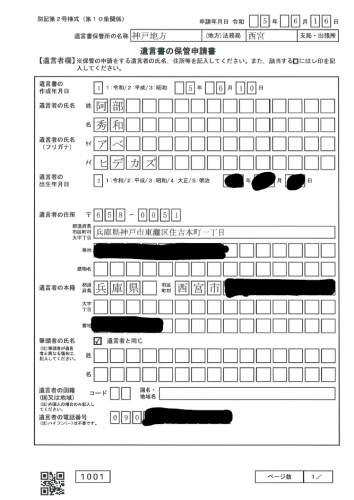

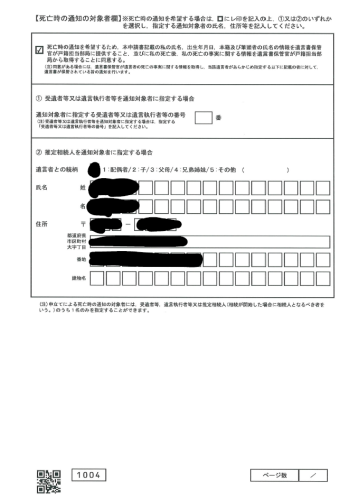

3.保管申請書を作成(個人情報は黒塗りしてます。ご了承ください。)

1枚目

本籍地である西宮の法務局に申請の予定

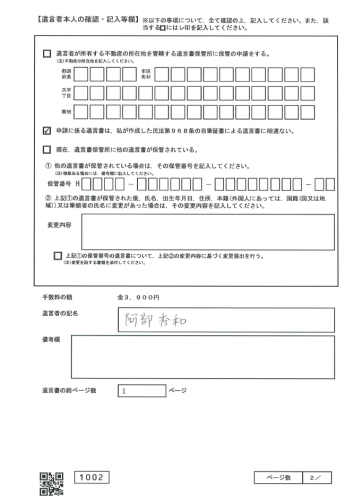

2枚目

書くところ、ほぼなし。

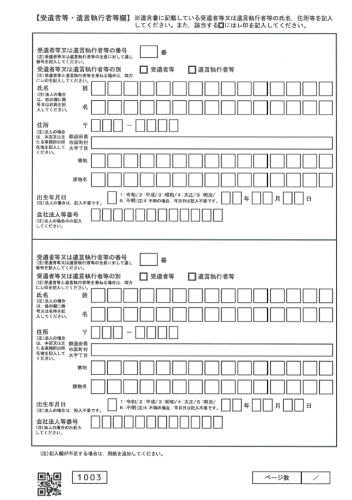

3枚目

受遺者も遺言執行者も定めていないので、完全に白紙です。

4枚目

遺言書の中で「相続させる」と定めた人物を書きました。(黒塗り部分)

私の死後、法務局にて死亡の事実が確認出来たら、この黒塗りの人へ通知が行きます。

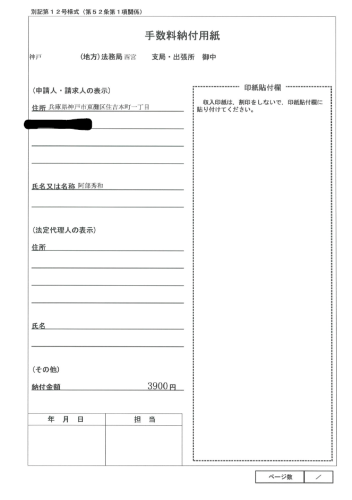

5枚目

管轄法務局と住所、氏名を記入、3,900円と記入。これで保管申請書は完成です。

4.法務局へ予約の電話

大きな法務局はなかなか混んでいるようで予約が取りにくいことがあるようです。

私は、西宮支局に予約の電話を入れ、「今日あいてますか」と尋ねたところ、「大丈夫ですよ」とのことで即日、行ってきました。

(たまたま空いてただけかもしれませんが。。。)

5.申請

①作成した保管申請書

②住民票

③遺言書

④運転免許証

⑤法務局で購入した収入印紙3,900円

を窓口にて提出しました。

係の方が「確認するのでしばらくおまちください」とのこと。

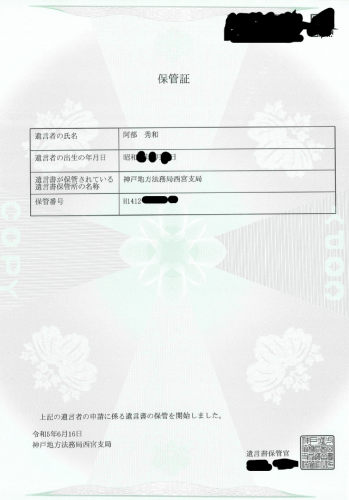

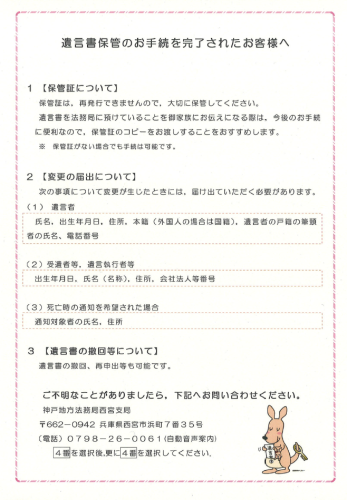

30分ぐらいで、「手続きが終わりました」とのことで、以下のような紙を渡されて終了です。

(右上の黒塗り部分はバーコードとQRコードです)

6.感想

手続きが難しくない上に、メリットが大きいのでとても良い制度だと思いました。

この制度のメリットなどをまとめましたので、こちらもご覧ください。

遺言書の作成、法務局保管申請はぜひ当事務所にご相談ください!

神戸市東灘区住吉本町一丁目5番4-401号

あべ司法書士事務所 司法書士阿部秀和

電話 078-955-2958

自筆証書遺言書保管制度とそのメリット

自筆証書遺言書保管制度とそのメリット

自筆証書遺言は作成したのち、そのまま自分で保管する、貸金庫に入れる、お仏壇の引き出しに入れる、親族に渡しておく、など様々な保管方法が考えられますが、2020年7月10日から、法務局で保管する制度が開始されました。

これを利用することにより、これまでの自筆証書のデメリットであった部分がいくつかカバーできることになりましたので、公正証書との比較も交えてまとめてみます。

| 公正証書 |

自筆証書 |

自筆証書(法務局保管) |

|

| 偽造や変造される恐れ | なし | あり | なし |

| 遺言書検認手続き | 不要 | 必要 | 不要 |

|

死亡後、法定相続人全員への通知 (ただし、下記※参照) |

なし |

あり (遺言書検認手続きにおいて) |

あり |

|

費用に変動があるか |

・遺言の対象財産の価額 ・相続させる対象者の人数 などに従って、公証人手数料が高くなる |

変動なし (0円) |

変動なし (3,900円) |

※ 遺言執行者が指定されている場合は、その遺言執行者は、相続人全員に対して、通知する義務があります。

上記のように、大きなメリットは

・検認手続きの省略ができること、

・高額な遺産に関する遺言書でも費用がかからないこと

でしょう。

これから自筆証書遺言の作成や法務局での保管制度を検討されている方は、ぜひ、当事務所にご相談ください!

神戸市東灘区住吉本町一丁目5番4-401号

あべ司法書士事務所

司法書士 阿部秀和

電話 078-955-2958

認知症と不動産売却

認知症、統合失調症、知的障がいなどで自分の意思を表示できない方の名義の不動産を、家族が代わりに売却したい・・・

いろいろな事情があって、このような場面に遭遇することがあると思います。

例えば、

・認知症のおばあちゃんを施設に入所させてあげたい

・認知症のおじいちゃんの医療費や生活費の支払いにあてたい

・売却処分したい不動産が、認知症の方との共有名義になっている etc…

このような場合、そのままでは、法的には売却処分することは出来ません。理由は単純で、認知症などの方は、「売却する」との意思を表示することが出来ないからです。

では、どうすればいいのでしょう。

ここで利用されるのが、成年後見(せいねんこうけん)制度です。成年後見制度とは、認知症などの方(「本人」と言います。)の法律上の代理人となる成年後見人(せいねんこうけんにん)を選び、この成年後見人が、本人の財産を管理、処分するという制度です。正式に成年後見人が選ばれたら、認知症の親の不動産を売却することも可能となります。(※ただし、いかなる場合も無条件に売却していいというものでありませんので、ご注意ください!!)

さまざまな事情から、今、成年後見制度を利用する方が増えています。超高齢社会の現在、成年後見制度は、だれにとっても身近な制度になりつつあります。当事務所では、成年後見人選任の申し立てから不動産売却などのサポート、ご希望に応じて成年後見人に就任することもお引き受けできますので、お気軽にご相談ください。

TEL 078-955-2958

担当 阿部

不動産売却でお悩みの成年後見人(ご家族)の方へ

ご本人(成年被後見人)が所有している不動産を売却する場合、成年後見人であるご家族がご本人に代わって売却の一連の手続きを行うことになります。

<売却の一般的な手順>

1 売却する不動産の査定

2 不動産仲介業者と媒介契約を締結

3 不動産仲介業者にて販売活動開始

4 購入希望者から買付けの申込み

5 家庭裁判所に対して「居住用不動産処分許可」の申立て

6 家庭裁判所が許可の審判

7 売買契約締結

8 代金の授受及び不動産の引き渡し、登記の名義変更手続き

(※5、6は売却不動産がご本人様の居住用の不動産である場合に必要)

不動産屋や司法書士の知り合いがいない場合、結構大変な作業になります。

そこで・・・・・

<当事務所でお手伝いできること>

・査定書の取得(無料)

・不動産仲介業者のご紹介(無料)

・家庭裁判所へ提出する書類の作成

(当事務所手数料約5万円)

・名義変更登記手続き

(当事務所手数料約3万円)

つまり、成年後見人ご自身が手続きをしなければならないのは、手順の2と7、そして最後の8の立会いのみとなります。

(お一人では不安だという方には、不動産業者との打ち合わせ、契約などの場面に同行できますのでお気軽にご用命ください)

<こんなお悩みを解決できます>

不動産屋さんの知り合いがいない

» 誠実に取り組んでくれる仲介業者さんをご紹介できます

司法書士の知り合いがいない

» 当事務所がお手伝いします

裁判所に提出する書類が分からない

» 当事務所がお手伝いします

私自身、多数の方の成年後見人として就任しており、不動産売却経験も豊富ですので、お力になれると思います。

不動産の売却でお悩みの成年後見人の方は、ぜひご相談下さい。

電話 078-955-2958(タップで電話がかかります。非通知は解除してからおかけください)

あべ司法書士事務所

投資信託の相続、名義変更、売却の手続き

一般的に、被相続人が保有していた投資信託を売却して換金するためには次のような手順をふむ必要があります。(相続人が自分で手続きをする場合)

1.被相続人が証券口座を開設している証券会社(または銀行その他の金融機関)へ死亡の連絡

2.相続手続きに必要な書類を収集し、証券会社へ提出(なお、相続人がその証券会社にいわゆる証券口座を開設していない場合は、相続人名義であらたに証券口座を開設する必要あり)

3.被相続人の証券口座から相続人名義の証券口座へ商品(保有している投資信託)を移管(※被相続人の口座を引き継ぐわけではないので厳密には名義変更ではありません)

4.相続人名義の口座への移管が完了したら相続人が売却したいタイミングで売却可能(保有し続けることも可能)

司法書士が遺産整理受任者としてこれらの手続きを行う場合は、司法書士がすべてを代理できるケースとできないケースがあります。これは相手方である証券会社(または金融機関)ごとに取り扱いが異なることがあるためです。それぞれの手続きは以下のとおりです。

<司法書士がすべてを代理できないケース>

司法書士がご依頼者様との間で正式に遺産整理業務委託契約を締結し、委任状にも投資信託の解約、受渡、相続移管、売却など一切の行為を記載しているにもかかわらず、上で述べたような「一般的」な取り扱い(すなわち相続人が相続人名義で証券口座を開設するところからのスタートとなる)しかできない金融機関があります。

結局、この場合は、司法書士は必要書類を収集することのほか、相続人ご本人が口座開設その他の手続きのため窓口に出向くのに付き添うことぐらいしかできず、相続人のご負担を大きく軽減することはできません。

しかも、某信用組合の取り扱いでは、必ず窓口に相続人が出向かないといけないらしく、仮にお住まいが遠方だったらとか、仮に体が不自由で出向くことができないというようなお客様だったらどうするのでしょう。投資信託は日々基準価格が変動するものですし、値下がりの不利益はどのように考えているのでしょうか。このように代理制度、遺産整理業務を真っ向から否定する金融機関もありますので注意が必要です。

<司法書士がすべてを代理できるケース>

司法書士名義で証券口座を開設し、被相続人名義の証券口座から司法書士名義の証券口座へ保有商品を移管し、ただちに売却となります。相続人が窓口へ出向く必要がなく銀行預金の解約のイメージに近いと思います。上で述べたような「相続人名義での証券口座開設」は不要となります。某大手証券会社、某銀行系列の証券会社などはこの取り扱いでした。

なお、相続人の方が売却を希望せず、保有し続けたいという場合は、一般的な原則にもどり、相続人名義で証券口座を開設し、そこへ移管してもらう必要があります。司法書士名義の証券口座では保有という概念はありえませんから当然ですね。

被相続人の住所が不明の場合 相続放棄の管轄

事案の概要

A市内に存在する不動産の所有者Ⅹが死亡した。

Ⅹの相続人は父Yである。

その後Yが死亡し、その相続人はめいにあたるZである。

今回、相続放棄をしたいと考えているのはZであり、被相続人は、Xから不動産を相続した(と考えられる)Yである。

ことの発端は、ある日、Zの自宅に、A市役所から「空家等立入調査等実施通知書」と題する書面が届いた。

Zはその書面に記載されている「登記簿上の所有者」:「Ⅹ」という名前にまったく心当たりがなかったが、戸籍等を取得していくうちに、上記の親族関係が明らかとなった。

ここで、相続放棄は、「相続が開始した地を管轄する家庭裁判所」に申述しなければなりません。

管轄に関して定める家事事件手続法第3条の11、第4条を簡単にまとめると、以下のようになります。

● 被相続人の住所又は居所が日本国内にあるときはその住所地または居所を管轄する家庭裁判所

● 居所がない又は知れない場合には最後の住所地(ただし日本国内でなければならない)を管轄する家庭裁判所

しかし、Yの住所地を調査するも、死亡したのが10年以上前であり、戸籍の附票が廃棄されていたためYの住所に関する情報はまったく得ることができませんでした。(居所に関する情報も皆無)

そこで、家事事件手続法第7条を簡単にまとめると、

● 管轄が定まらないときは、

①審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地

又は

②東京家庭裁判所

の管轄に属するとされています。

今回は、「相続放棄」であり、本来、「ある特定の財産」との関係を断つために審判を求めるものではありませんが、本件では、被相続人に属する財産の一部としてこの不動産が存在し、逆にこれ以外の財産の存否が不明なため、申述人の相続放棄における主目的は、この不動産に関する権利義務からの解放に尽きるとも言えます。

よって、「審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地」を管轄する家庭裁判所に申述をし、無事、受理されました。

生命保険、家族信託と遺留分の関係

家族信託を設定するうえで、気を付けなければならないのが、遺留分です。

一部の推定相続人の相続分を剥奪してしまうような信託契約を、すべて一律有効と考えることはできません。

将来の相続人間の紛争を未然に防ぐためにも、遺留分は考慮すべき重要なポイントになります。

1.生命保険と遺留分の関係

<問題点>

被相続人を保険契約者及び被保険者とし、推定相続人の一部の者を受取人とする保険契約に基づいて、被相続人が死亡した場合に受取人が受け取る死亡保険金は遺産を構成するか。

<裁判例>

最高裁判決の考え方(以下、要旨)

(原則)生命保険に基づき受取人である相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産にはあたらない

→ つまり遺留分算定にあたっての遺産に含めないということになります。

(例外)保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、903条の類推適用により特別受益に準じて持戻しの対象となる

2.家族信託と遺留分の関係

<問題点>

受益者連続型の信託契約において、一部の推定相続人の遺留分を侵害することとなるような受益権の定めがなされることにより、その推定相続人は遺留分を主張できなくなってしまうのか。

<裁判例>

東京地裁判決(以下、要旨)

信託契約のうち、一部の相続人Aにとって実質的な経済的利益を享受できない不動産を目的財産に含めた部分は、遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して信託が無効

信託契約のうち、相続人Aが実質的に経済的利益を享受できる信託財産に関する部分は有効

遺留分減殺の対象は、信託目的達成のために形式的に所有権移転される信託財産ではなく、実質的に権利として移転される受益権とすべき

3.結論

これらから、生命保険の死亡保険金請求権、信託契約に基づき受益者に与えられる受益権は、いずれも遺留分(侵害額請求)の対象となると考えるのが適切のようです。

家族信託の費用

家族信託の費用

| 家族信託の費用 | ||||||||||

|

家族信託の税金

家族信託の税金

家族信託にかかる税金の情報を簡易な形でまとめてみました。

あくまでもご参考程度としてください。

【ご注意事項】

・この表に記載のないケースも存在します。

・この表に記載されている事項はあくまで一般的な記載です。個別のケースでは、必ず税理士による助言を受けてください。

・利用者様がこのページの情報を用いて行う一切の行為について、利用者様に生じた損害につき、当事務所としては責任を負いかねますので御了承ください。

| 登録免許税 | 不動産取得税 | その他税金 | |

| 信託設定時(委託者=受益者) | 土地 3/1000 建物 4/1000 |

非課税 | - |

| 信託設定時(委託者≠受益者) | 土地 3/1000 建物 4/1000 |

非課税 | 贈与税 |

| 受益者の変更 | 1,000円 | 非課税 | 死亡が原因→相続税 その他無償移転→贈与税 有償移転→譲渡所得税 |

| 受託者の変更 | 非課税 | 非課税 | - |

| 信託終了(信託財産引継) 委託者=受益者の信託で 当初委託者への引継ぎ |

非課税 (登免法7条1項2号の要件あり) 信託抹消分1,000円 |

非課税 (※ 地方税法 第73条の7 第4号イの要件あり) |

非課税 |

| 信託終了(信託財産引継) 委託者=受益者の信託で 当初委託者以外への引継ぎ |

当初委託者の相続人への引継ぎの場合→4/1000 (※ 登免法7条2項の要件あり) 当初委託者の相続人以外への引継ぎの場合→20/1000 信託抹消分1,000円 |

当初委託者の相続人への引継ぎの場合→非課税 (※ 地方税法 第73条の7 第4号ロの要件あり) 当初委託者の相続人以外への引継ぎの場合→課税 |

受益者=帰属権利者の場合 → 課税なし 受益者≠帰属権利者の場合 → 相続税or贈与税 |

| 信託終了(信託財産引継) 委託者≠受益者の信託 |

20/1000 信託抹消分1,000円 |

課税 | 受益者=帰属権利者の場合 → 課税なし 受益者≠帰属権利者の場合 → 相続税or贈与税 |

※ 登録免許税「1,000円」と記載のある個所は、不動産1筆あたり1,000円という計算になります。

家族信託のコンサルティング報酬シミュレーション

家族信託のコンサルティング報酬シミュレーション

|

当事務所におけるコンサルティング報酬は以下の計算式によって算出しています。

A. 金銭と不動産の評価額の合計が3,000万円以下の場合 → 30万円 B.金銭と不動産の評価額の合計が3,000万円を超える場合 → 以下の(1)と(2)を比較して低い方を採用します。 (1)総額の1% (2)30万円に以下のXとYを加えた額

|

上記の算出方法による個別ケースにおける報酬は以下のとおりです。

|

<ケース No.1> 金 銭 1,000万円 不動産 1,900万円

合計2,900万円<3,000万円により、Aを採用 結論:コンサルティング報酬は300,000円 |

|

<ケース No.2> 金 銭 1,000万円 不動産 2,500万円

合計3,500万円>3,000万円により、Bを採用 (1)による金額350,000円 (2)による金額はXとYを300,000に加算して380,000円 (X:0円) (Y:80,000円)

(1)と(2)を比較して低い方を採用 結論:コンサルティング報酬は350,000円 |

|

<ケース No.3> 金 銭 2,000万円 不動産 5,000万円

合計7,000万円>3,000万円により、Bを採用 (1)による金額700,000円 (2)による金額はXとYを300,000に加算して595,000円 (X:15,000円) (Y:280,000円)

(1)と(2)を比較して低い方を採用 結論:コンサルティング報酬は595,000円 |

|

<ケース No.4> 金 銭 2,000万円 不動産 2,000万円

合計4,000万円>3,000万円により、Bを採用 (1)による金額400,000円 (2)による金額はXとYを300,000に加算して355,000円 (X:15,000円) (Y:40,000円)

(1)と(2)を比較して低い方を採用 結論:コンサルティング報酬は355,000円 |

|

<ケース No.5> 金 銭 5,000万円 不動産 7,000万円

合計12,000万円>3,000万円により、Bを採用 (1)による金額1,200,000円 (2)による金額はXとYを300,000に加算して845,000円 (X:105,000円) (Y:440,000円)

(1)と(2)を比較して低い方を採用 結論:コンサルティング報酬は845,000円 |

|

<ケース No.6> 金 銭 8,000万円 不動産 2,000万円

合計10,000万円>3,000万円により、Bを採用 (1)による金額1,000,000円 (2)による金額はXとYを300,000に加算して535,000円 (X:195,000円) (Y:40,000円)

(1)と(2)を比較して低い方を採用 結論:コンサルティング報酬は535,000円 |

会社名にローマ字などを使用することの可否

(以下、一部法務省のページを抜粋しています。)

以下の記号などはすべて使用可能です。

(1)ローマ字(大文字及び小文字)

(2)アラビヤ数字

(3)「&」(アンパサンド)

「’」(アポストロフィー)

「,」(コンマ)

「-」(ハイフン)

「.」(ピリオド)

「・」(中点)

<ご注意事項>

(3)の符号は,会社名の先頭又は末尾には使用できません。

ただし,「.」(ピリオド)については,末尾には使用できます。

ローマ字を用いた単語と単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることができます。

会社の商号:錯誤による更正登記(会社名を間違えた!)

(当事務所の経験談です)

<パターン1>

定款は正しい。登記申請の際に司法書士が入力を間違えた。

この場合は、登記官の方が気付いてくださったら、申請書の補正で済みます。

仮に登記が完了したあとでも錯誤が明らかなので、更正登記はすんなりいきそうです。

<パターン2>

定款が間違っている。そのまま登記申請したがまだ登記完了していない。

この場合は、登記を補正する旨登記官に連絡をしたうえで、公証人から誤記証明書をもらったうえで、登記申請を補正する。

<パターン3>

定款が間違っている。そのまま登記申請し、完了し(てしまっ)た。。。

書類引き渡し後、ご依頼者様から、「ごめ~ん、なんか会社名間違えて伝えてた。。。」

…。

会社成立後の定款については、これを変更または訂正(訂正も広い意味では変更?)するには、もっぱら株主総会決議によるものと考えておりましたが、担当の登記官のご見解では、公証人の誤記証明書があるのであれば、やはりそれは誤記であり、株主総会の関与を求める場面ではない。という趣旨のものでした。公証人に事情を説明したところ、誤記証明書を発行してもらい、無事に更正登記を申請できました。

この時の申請には、委任状、上申書、誤記証明書を添付しましたが、登記官から発起人の印鑑証明書も求められました。

この時に添付した上申書の内容は以下のとおりです。

錯誤に関する上申書

ーーー法務局 登記官殿

令和ーー年ーー月ーー日付で公証人の認証を受けた当会社の定款につき、商号を「株式会社ーーー」と表記すべきところ、誤って「株式会社〇」と表記し、当該誤記を発起人及び取締役の全員が看過したまま設立登記が完了するに至りました。

以上のとおり、当会社の商号につき明白な錯誤があったため、本更正登記を申請する次第です。本申請をご受理下さいますよう何卒お願い申し上げます。

令和 年 月 日

株式会社ーーー(更正前の商号:株式会社〇)

代表取締役 ---- 印

発 起 人 ---- 印

発 起 人 ---- 印

ごくまれにしか生じない錯誤ですが、今後もないとは言えないので、、、UPしておきます。

同じケースに遭遇された場合は、念のため所轄法務局にご確認くださいね。

ビル名の変更による会社の本店変更登記

会社の本店所在地(住所)として会社が入っているビルの名前を登記している場合があります。

たとえば、〇〇株式会社の本店は、「神戸市中央区~~町1番1号 ABCビル5階」というような場合です。

ここで、ABCビルのオーナーがビルの名称を変更し、XYZビルとなった場合、〇〇株式会社の本店住所の登記は、現に存在しない「ABCビル」のままですから登記を変更するのが適切ですよね。

ただ、〇〇株式会社の関与しないところで、その住所の一部であるビル名が変わってしまうわけですから、一般的な本店移転登記のように取締役会の決議などが必要になるかどうかという問題があります。

<私の見解>

ビル名の変更に伴い、会社の本店の表記を変更するか否かは、専ら会社の意思にかかわることであるから、本店表記の変更は

① 取締役会による変更決議を要し、

② 原因年月日は、当該決議日をもって「変更」(「移転」ではないため)

とすべき。

以下、場合分けして解説します。

【パターン1】

・変更後の本店に、新ビル名を含めたい場合

<実際の登記官からの解答>

・取締役会の決議は不要

・ビルの名称が現実に変更になった日を特定する必要あり

<登記申請書の概要抜粋>

・登記の事由 ビル所有者によるビル名変更に基づく本店の表示変更

・登記すべき事項

「本店」~~~~1番3号〇〇ビル5階

「原因年月日」平成 年 月 日変更

・添付書類 委任状1通

・登録免許税 金3万円

<委任状の記載事項>

平成 年 月 日、当社が入居しているビルの所有者が、そのビル名を「△△ビル」から「〇〇ビル」に変更したことによる、本店の表示変更登記

【パターン2】

変更後の本店に、新ビル名を含めたくない場合(今後もビル名の変更がある都度登記手続きを要し、煩雑となることを懸念)

<実際の登記官からの解答>

・取締役会の決議を要する

・決議の日をもって変更

<登記申請書の概要抜粋>

・登記の事由 本店の表示変更

・登記すべき事項

「本店」~~~~1番3号5階

「原因年月日」令和 年 月 日変更

・添付書類 委任状1通、取締役会議事録1通

・登録免許税 金3万円

<委任状の記載事項>

本店の表示変更登記

<問題点>

パターン1の場合は、ビルのオーナーがいつビル名を変更したのか明らかでない場合はどうするかですね。

以上、パターン1とパターン2で逆の結論となり、現在も統一的な取り扱いがなされているか分かりません。

同様の案件がありましたら、その都度、申請先の法務局に確認が必要かと思います。

(以上令和6年5月編集)

みなし解散→官報公告→清算結了へ

会社法第472条第1項の規定により解散となった株式会社について、お客様から「もう会社を閉じたい。あったことすら忘れてた」というご相談をお受けしました。

これまで、いわゆる【みなし解散】されてしまった会社のオーナーさんから会社継続の登記をご依頼いただいたケースはありましたが、そのまま清算結了へ向かうケースは初めてです。

(1)官報の掲載申し込み

「株主総会決議により解散」ではないので、以下のような文面で掲載してもらいました。

当社は、令和元年十二月十一日会社法第四七二条第一項の規定により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。

令和〇年〇月〇日

神戸市~~~

株式会社~~~

代表清算人~~~

以上、掲載料金は35,893円

(2)清算人就任の登記(登録免許税9000円)

定款に清算人に関する定めがないので、法定清算人の就任となりました。

添付書面等は、

①定款(末尾には「本書は令和元年12月11日時点における当社定款に相違ない。」との証明文言を記載)

②委任状

③印鑑届書(印鑑証明書付)

従前の代表取締役の登記された住所と現在の代表清算人の住所が異なっていますが、変更登記等は不要でした。

印鑑カードは代表者の資格が変わるためあらたに発行となりました。

スマホで定款認証(FaceHubテレビ電話)

スマホでテレビ電話を利用する場合、事前準備が必要となるのは、FaceHubアプリのダウンロードだけです。

私はandroidなので、google playから無料ダウンロードしました。

(1)比較

<通常の定款認証の場合>

申請用総合ソフトでの電子定款送信に加えて、

・委任状

・印鑑証明書

・手数料(現金)

・CDなど(定款データを入れてもらうため)

を持参して公証役場に赴き、認証を受けます。

<テレビ電話を利用する場合>

申請用総合ソフトでの電子定款送信に加えて、

・委任状 (前もって郵送)

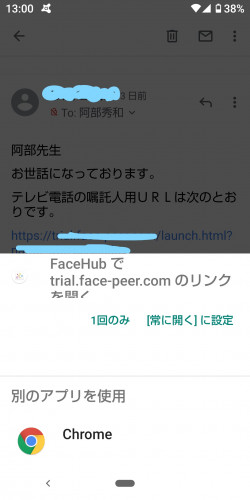

・印鑑証明書(前もって郵送)(原本還付希望の場合は要返信用封筒)

・手数料 (前もって振込しておく)

を終わらせてから、テレビ電話をつなぎます。

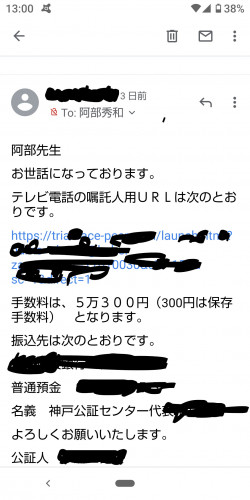

※ テレビ電話へのつなぎ方

① 公証人がURLをメールで送信してくれます。

② 約束の時間になったら、使用するスマホでそのURLをタップし「FaceHubでリンクを開く」を選択します。

③ ただちに公証人に電話がかかります。公証人との約束の時間より前に「試し」にタップしないように注意…

(私は試しに2回かけてしまいました…)

(2)テレビ電話での定款認証(所要時間2~3分)

1.設立する法人名の確認、電子署名したことに間違いないか、などの確認を受けます

2.免許証を示すように指示を受けます→公証人が画面上の免許証をキャプチャーします

3.嘱託人の顔を公証人がキャプチャーします(ニヤニヤしてしまい、公証人から「笑ってますけど。。。。」と言われる始末)

4.これで終わりますのでダウンロードお願いします、と言われ通話を終了

5.しばらくすると、申請用総合ソフト上の処理状況が「手続終了」となり、画面下の「取得公文書一覧」に数字が羅列された文書名が表示されているので、その文書名をダブルクリックし、「電子公文書の書き出し」をクリックします。書き出し先のファイルはデスクトップなど任意の場所でOKです。

尚、公証人手数料の領収書はメール添付で受領しました。

感想としては、とても簡単、便利。

これからも機会があれば利用したいと思います。

登記識別情報 読み取り スキャナー

スキャナー、バーコードリーダー、QRコードリーダー、何と呼ぶのが正しいのか分かりませんが。

最近、気になっていたので、不動産取引の分かれでお会いする先生方数名に雑談がてら聞いてみると。みんな持ってる。。。

ということでいまさらですが、購入してみました。商品紹介してくださった業者のYさんありがとうございました!

使用感ですが、すごいです!めっちゃ楽!

想像してみてください。物件が20個とかあったら、ゾっとしませんか?

でもこれなら高速で入力完了します。1物件1秒もかかりません。

どうしていままで買わなかったのでしょうか。

商品の紹介文そのままコピペします。

これからご購入される方のご参考になれば幸いです。ただしご購入は自己責任でm(__)m

以下、amazonにおける商品の紹介文です。

二次元 バーコードスキャナー MUNBYN USB有線バーコードリーダー 1D 2D QRコード対応 連続読み込み 手持ち Windows Mac対応 設定不要 高速読取り

司法書士の求人|神戸市 東灘区|あべ司法書士事務所

以下の要項により司法書士を募集しています!

<募集対象>

・パートナー司法書士

・事務所内独立したい方

※ 当事務所の業務を優先してお手伝いいただきますが、ご自身で個人事件をうけていただくことも可能です

※ 未登録の有資格者(業界未経験者)も歓迎します

<業務内容>

相続や売買などの不動産登記をメインとし、遺産承継業務、商業登記、まれに裁判業務もあります。

<勤務時間>

午前9時~午後5時(昼休憩1時間)

<報酬>

相談の上、決定

<その他の条件>

ご希望により社会保険に加入できます

要普通免許

<応募方法>

①履歴書をご郵送いただく方法

郵便にて履歴書をご送付ください。

②履歴書をメールでお送りいただく方法

当事務所HPの お問い合せ から司法書士応募の旨ご連絡いただきましたらこちらからご返信いたしますので、そちらにメール添付にて履歴書をお送りください。

神戸市東灘区住吉本町一丁目5番4-401号

あべ司法書士事務所