解説・豆知識

目 次

不動産登記とは

土地、建物などの不動産は、法務局というところに、登録(登記といいます)されてます。

登記されている内容は、 土地ならば、所在・地番・地目・地積、建物では、所在、家屋番号、種類、構造、床面積です。

例えば、登記記録から、以下のような情報を読み取ることが出来ます。

<土地>

所在 神戸市東灘区住吉本町1丁目 〇番

地番 〇番

地目 宅地

地積 100.55㎡

<建物>

所在 神戸市東灘区住吉本町 〇番地

家屋番号 〇番

種類 居宅

構造 木造瓦ぶき2階建

床面積 1階 50.33㎡

2階 45.11㎡

このように、不動産の外形を表す登記を「表題登記(表題部)」と言います。

次に、土地、建物に共通で、「権利の登記(権利部)」があります。

所有権を持っている人はだれか、不動産を担保にしてお金を貸している銀行はどこかなど、その不動産に対してなんらかの権利を持っている人や金融機関など、及びその権利の内容が登記されています。

所有権をもっている人については、「所有者 〇〇〇〇」と登記されています。担保にとっている金融機関の権利は、「抵当権者 〇〇銀行」、「債権額 金2000万円」などの登記がされています。〇〇銀行から2000万円借りていて、この不動産が担保にとられているということを意味しています。

登記原因証明情報 根抵当権設定(追加)

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的 共同根抵当権設定(追加)

(2)登記の原因 令和 年 月 日設定

(3)当事者

権利者 大阪市~~~~~

株式会社〇銀行

義務者 神戸市~~~

△△△△

(4)不動産

【追加物件の表示】及び【既登記物件の表示】のとおり

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)共同根抵当権の追加設定

令和 年 月 日、登記義務者は登記権利者との間で、後記【既登記物件の表示】記載の物件に設定された根抵当権の追加担保として、後記【追加物件の表示】記載の物件の上に、下記の内容による共同根抵当権を設定した。

記

極度額 金 ーーーー 万円

債権の範囲 〇〇取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権

債務者

神戸市~~~

△△△△

根抵当権者

大阪市~~~~~

株式会社〇銀行(取扱店 --支店)

【追加物件の表示】

所 在 □□□□□□□□□□□□□□□

地 番 □番□

地 目 宅地

地 積 □□□.□□㎡

所 在 □□□□□□□□□□□□□□□

家屋番号 □番□

種 類 共同住宅

構 造 木造合金メッキ鋼板ぶき3階建

床 面 積 1階 □□□.□□㎡

2階 □□□.□□㎡

3階 □□□.□□㎡

【既登記物件の表示】

所 在 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

地 番 〇番〇 の土地(乙区 番)

所 在 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

家屋番号 〇番〇 の建物(乙区 番)

以上、神戸地方法務局〇〇〇出張所管轄

共同担保目録(〇)第〇〇〇〇号

登記原因証明情報 根抵当権 債権の範囲

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的 共同根抵当権変更

(2)登記の原因 令和 年 月 日変更

(3)当事者

権利者 大阪市~~~~~

〇〇信用組合

義務者 大阪府~~~

△△△△

(4)不動産 後記のとおり

2 登記の原因となる事実又は法律行為

根抵当権変更契約

令和 年 月 日、権利者及び義務者は、令和〇年〇月〇日付根抵当権設定契約により上記不動産に設定した根抵当権(令和〇年〇月〇日大阪法務局△出張所受付第~~~~号登記済)の債権の範囲を下記のとおり変更する旨の契約を交わした。

債権の範囲

信用組合取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権

登記原因証明情報 根抵当権 極度額

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的 共同根抵当権変更

(2)登記の原因 令和 年 月 日変更

(3)当事者

権利者 大阪市~~~~~

〇〇信用組合

義務者 大阪府~~~

△△△△

(4)不動産 後記のとおり

2 登記の原因となる事実又は法律行為

根抵当権変更契約

令和 年 月 日、権利者及び義務者は、令和〇年〇月〇日付根抵当権設定契約により上記不動産に設定した根抵当権(令和〇年〇月〇日大阪法務局△出張所受付第~~~~号登記済)の極度額を下記のとおり変更する旨の契約を交わした。

極度額 金~~~万円

代理人が異なるオンライン共同申請(複数署名、共同代理)

代理人が異なるオンライン共同申請(複数署名、共同代理)

代理人が異なる1つの登記申請(例えば、権利者代理人司法書士Aと義務者代理人司法書士Bが共同で申請する所有権移転登記)を、オンライン申請で行う場合の電子署名のやり方の説明です。

・復代理でオンライン申請したいが、なんらかの理由で復代理になじまない

・復代理ではなく、共同で申請したいが法務局が遠方であるなどの理由で書面申請になじまない

このようなケースでは、代理人2名が電子署名をしてオンラインで共同申請するのが適していると思います。

具体的には、以下のような流れになります。

(権利者代理人をA、義務者代理人をBとし、Aの立場で記述します。)

【方法1】

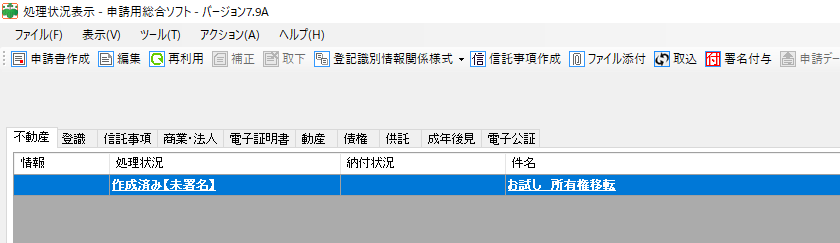

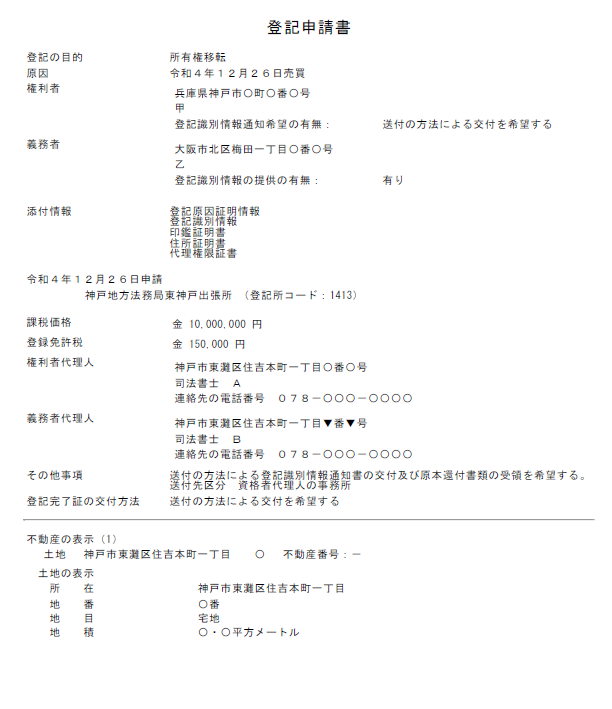

①Aがオンライン用の申請データを作成します。

中身はこんな感じ

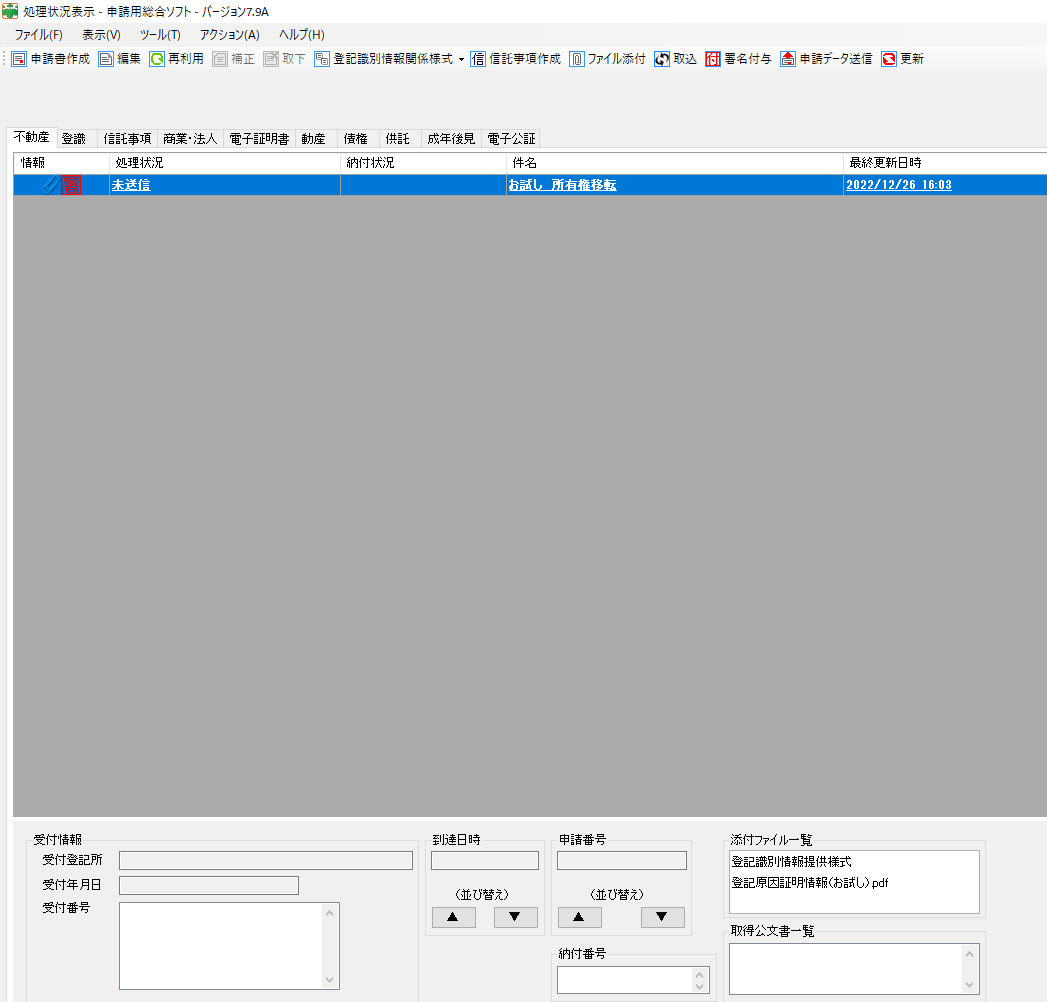

②決済に立会います。(ノートPC持参の前提ですすめます。)

③登記原因証明情報、登記識別情報その他の必要書類をBから受け取ります。

④その場で申請データに登記原因証明情報を添付し、登記識別情報を暗号化し、A自身の電子署名をします。

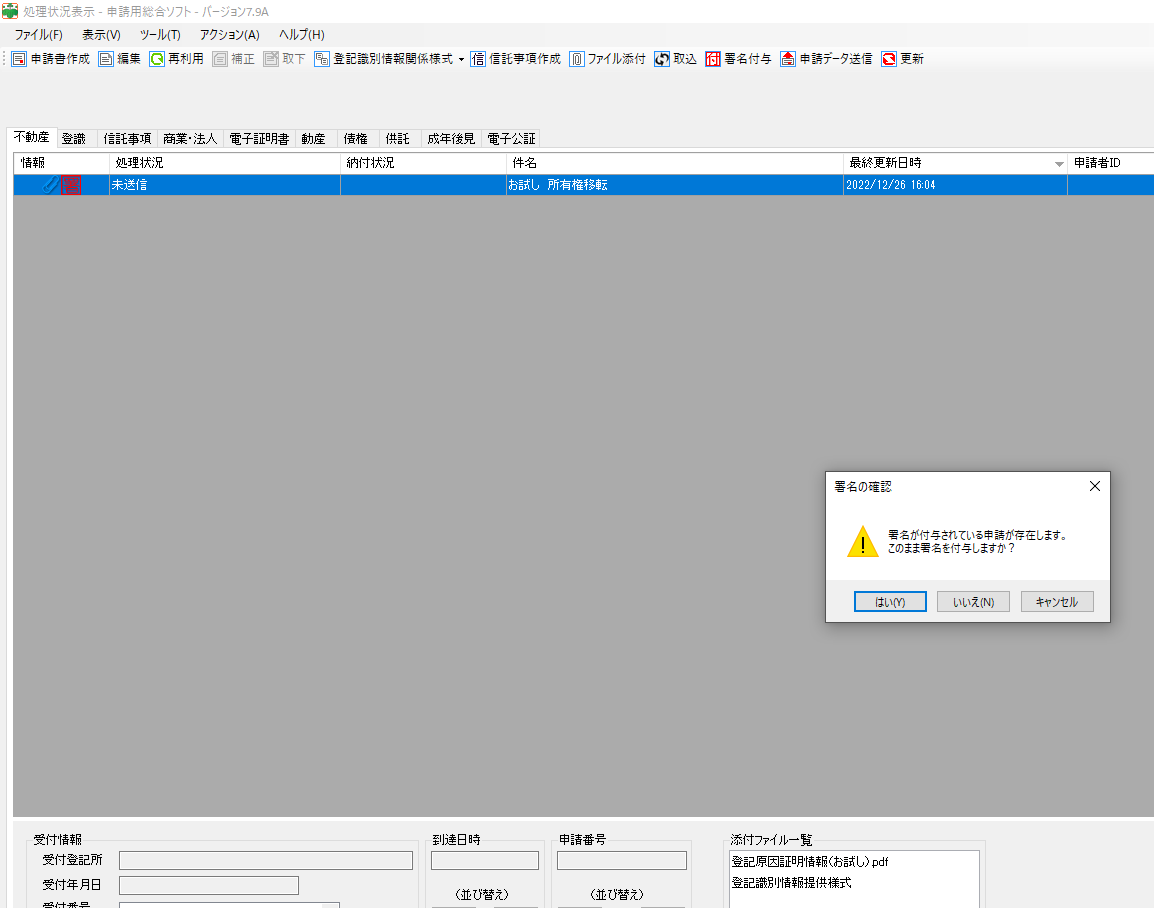

⑤AのPC上でBにも電子署名をしてもらいます。(Bは電子署名に使用するファイルとパスワードをUSBメモリなどで持参している前提です)

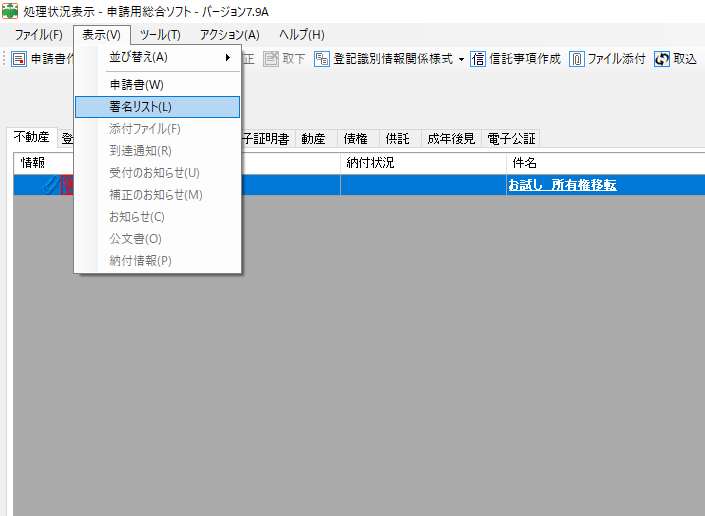

Bが署名しようとするとこんな画面になりますが「はい」でOK

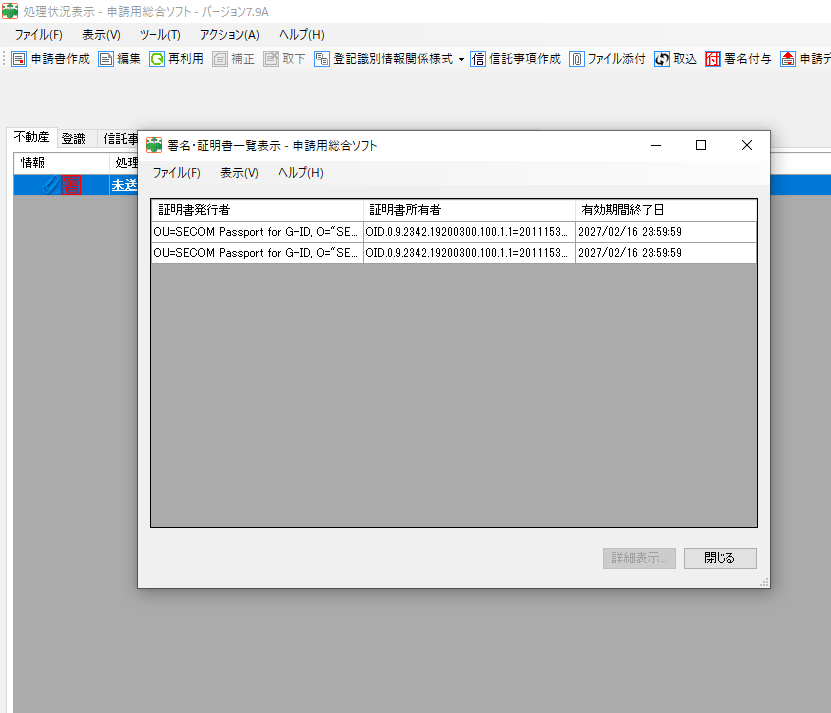

Bの署名が完了したら確認します。

署名が2名分付与されています。(この例では私が2回署名しているので文字列が同じですが、通常は異なる文字列になります。)

ここまで完了してはじめて、登記申請に必要なものがすべて揃ったことになります。

(※ 「Bの電子署名」は【書面申請の場合にBがA作成の登記申請書に捺印すること】と同視でき、【復代理の場合における復代理委任状の交付】と同視することができます。)

【方法2】

Bが電子署名のファイルを持ち歩けない場合の方法です。

以下のように申請書のファイル(Zip形式)をメールに添付して送受信し、双方が電子署名をすることになります。

①~④は上記【方法1】と同じ

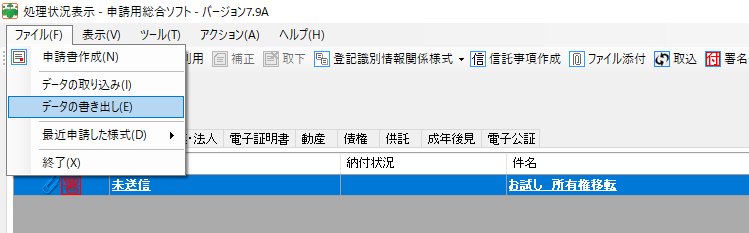

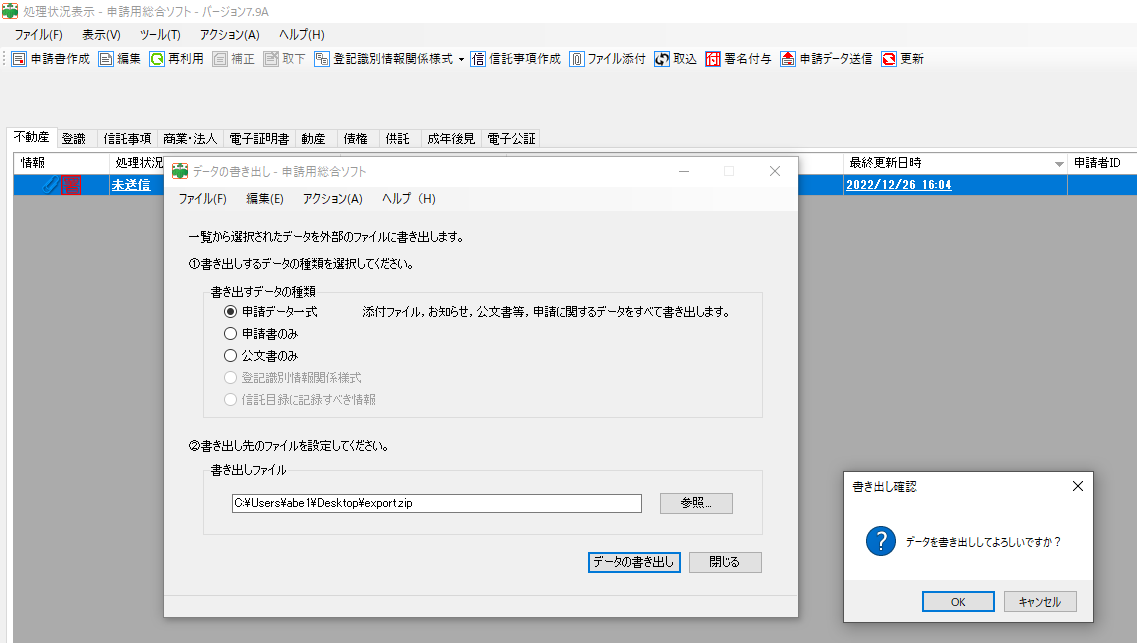

⑤Aが申請データを書き出しします(Zipフォルダになります)

↓ 「参照」でデスクトップを指定し、「データの書き出し」を押します。

↓

exportという名称のzipフォルダができました。

(フォルダの名称は使用しているソフトなどの環境により異なることがあるかもしれません。)

↓

⑥このZipフォルダをメールに添付してB(Bが指定する事務所など)に送信します。

⑦B(またはBの事務所の人)が受信したメールからZipフォルダをダウンロードします。(保存先はデスクトップなど任意の場所でOK)

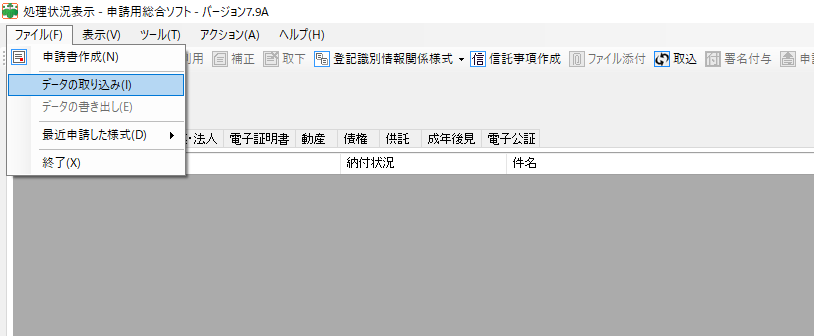

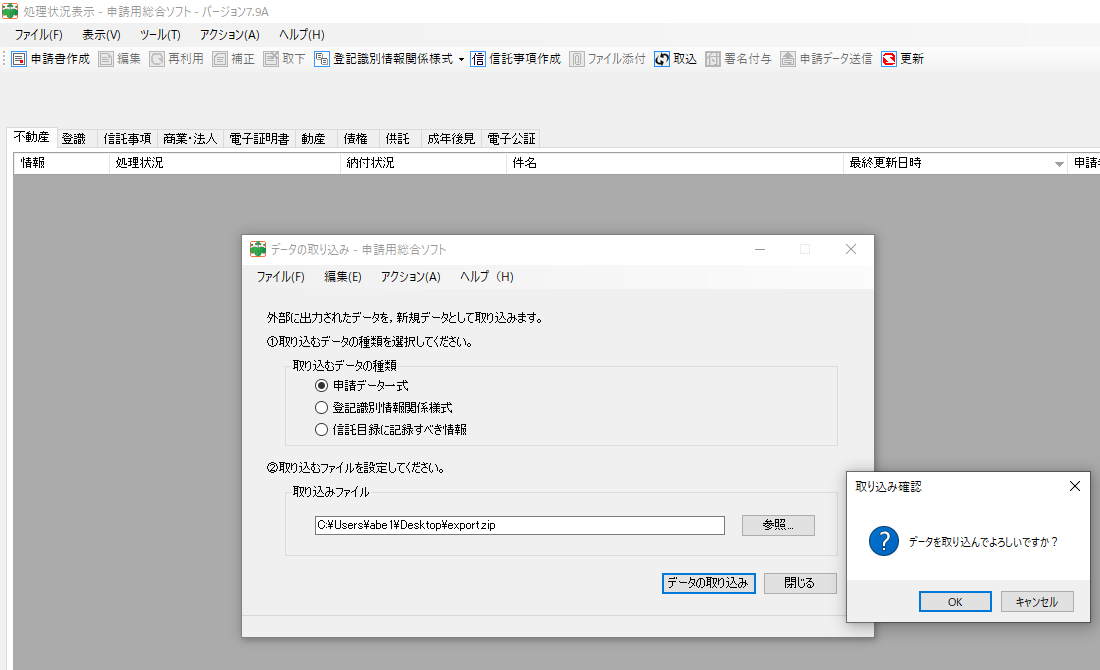

⑧B(またはBの事務所の人)が申請データを取り込みます。

↓ デスクトップにダウンロードしたexportというZipフォルダを取り込みます。

⑨取り込んだらBの電子署名をします。そして、その申請データを今度は書き出しします。(またもやZipフォルダになります)

⑩メールに添付してAに送信します。

⑪Aが受信したZipフォルダを取り込み、AとBの署名がなされていることを確認したら完了です。

(確認は【方法1】の⑤参照)

【方法3】

AがノートPCを持ち歩けない場合は、非常にやりにくいですが登記原因証明情報、登記識別情報などをスマホで撮影するなどして、Aの事務所にスタンバイしている人員と連携をとりながら各作業をすることになります。

登記原因証明情報 抵当権変更 取扱店の追加

登記原因証明情報

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的 〇番 抵当権変更

(2)追加する事項 取扱店 〇〇支店

(3)当事者

抵当権者 大阪市~~~~~

〇〇信用金庫

(4)不動産 後記のとおり

2 登記の原因となる事実又は法律行為

抵当権者は、抵当権登記名義人の表示に(取扱店 〇〇支店)を追加する。

~~~~~~~~~~

登記申請書は以下のとおり

登記の目的 〇番 抵当権変更

追加事項 取扱店 〇〇支店

申請人

大阪市~~~~~

〇〇信用金庫

代表理事 〇〇〇〇

会社法人等番号 ~~~~~

添付情報 登記原因証明情報 代理権限証書

登記原因証明情報 抵当権変更 取扱店の変更

登記原因証明情報

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的 〇番 抵当権変更

(2)変更後の事項 取扱店 〇〇支店

(3)当事者

抵当権者 大阪市~~~~~

〇〇信用金庫

(4)不動産 後記のとおり

2 登記の原因となる事実又は法律行為

抵当権者は、本件抵当権につき、取扱店の表示を以下のとおり変更する。

変更前 取扱店 ▲▲支店

変更後 取扱店 〇〇支店

~~~~~~~~~~

登記申請書は以下のとおり

登記の目的 〇番 抵当権変更

変更後の事項 取扱店 〇〇支店

申請人

大阪市~~~~~

〇〇信用金庫

代表理事 〇〇〇〇

会社法人等番号 ~~~~~

添付情報 登記原因証明情報 代理権限証書

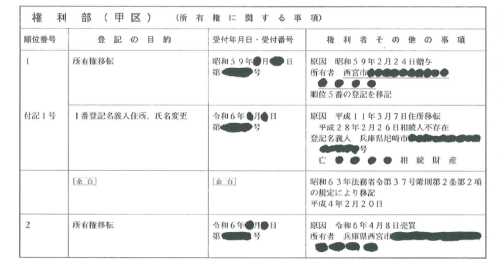

相続財産法人名義への変更登記

<登記申請書の内容>

登記の目的 所有権登記名義人住所、氏名変更

原 因 平成11年3月7日住所移転、平成28年2月26日相続人不存在

変更後の事項 登記名義人

兵庫県尼崎市~~~~~~~~

亡〇〇〇〇相続財産

申 請 人 兵庫県△△△△△△△△△△番~~号 〇〇法律事務所

亡〇〇〇〇相続財産清算人 〇〇

添付情報

登記原因証明情報

代理権限証書

※ 登記原因証明情報としては、

①相続財産清算人選任に係る審判書の謄本

(報告形式の登記原因証明情報が必要との考え方もあるようですが、今回は選任審判のみで登記完了しました。)

②被相続人の住民票除票

(本件では、被相続人の死亡時の住所が登記上の住所から移転していたため、その移転経緯を証明する住民票除票も添付しました。)

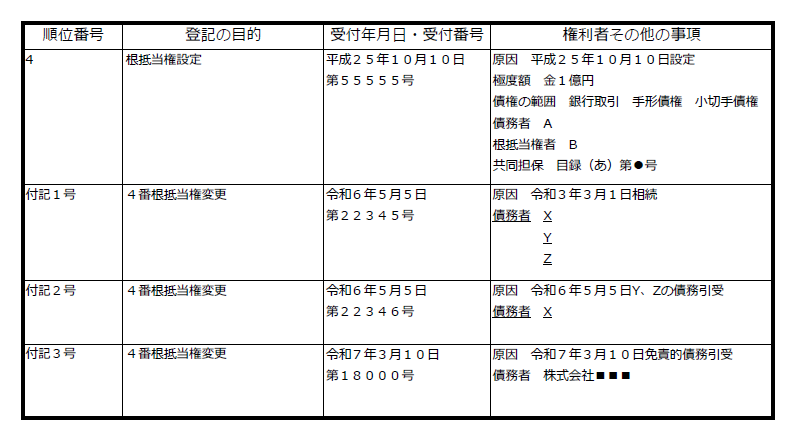

登記原因証明情報 確定根抵当権の債務引受(第三者へ)

元本確定後の根抵当権につき、

①法定相続人全員への相続による債務者変更

②法定相続人のうちの一人が他の相続人らの債務を引き受けたことによる債務者変更

を経たのちに、被担保債務を第三者が免責的に引き受けた場合の登記申請

登 記 原 因 証 明 情 報

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的 4番共同根抵当権変更

(2)登記の原因 令和7年3月10日免責的債務引受

(3)当 事 者 権利者 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(甲) B

義務者 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(乙) X

引受人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(丙) 株式会社■■■

(4)不 動 産 ~~~

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)令和7年3月10日、債権者甲と引受人丙は、本件不動産上の根抵当権(乙区4番)の被担保債権すべてについて、引受人丙が、債務者乙が負担する債務を免責的に引き受ける旨の免責的債務引受契約を締結した。

尚、同時に甲から債務者乙に対する同契約内容の通知も行われた。

(2)同日、甲は、(1)に伴い、債務者乙が免れる債務の担保として設定された本件根抵当権を引受人丙が負担する債務に移すことを、設定者乙並びに引受人丙と合意した。

(3)よって、同日、本件根抵当権の債務者は丙に変更された。

令和7年3月10日 神戸地方法務局〇〇支局 御中

上記の登記原因のとおり相違ありません。

(根抵当権設定者) X ㊞

【登記完了後の登記記録】

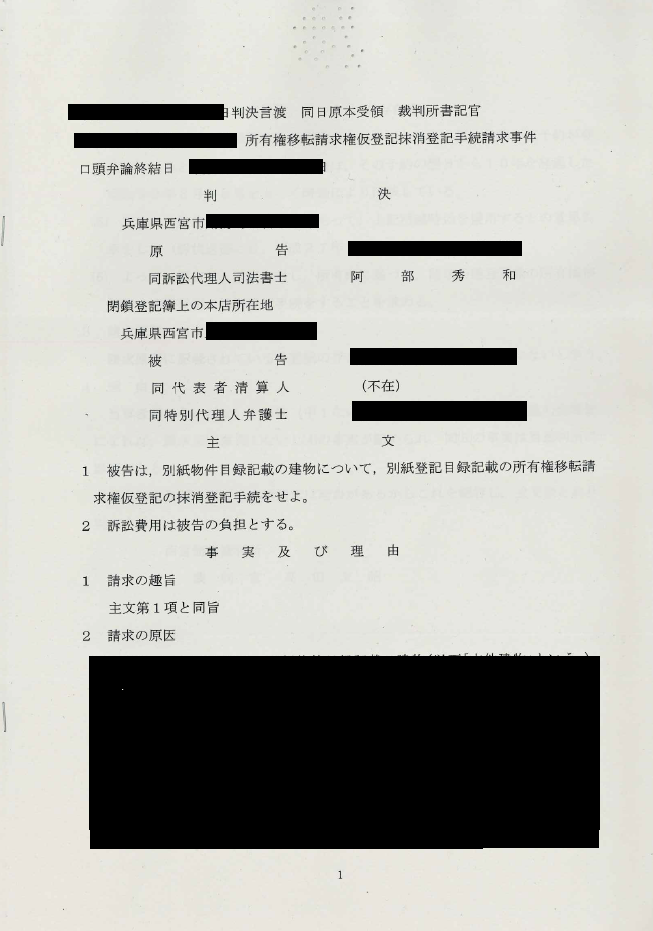

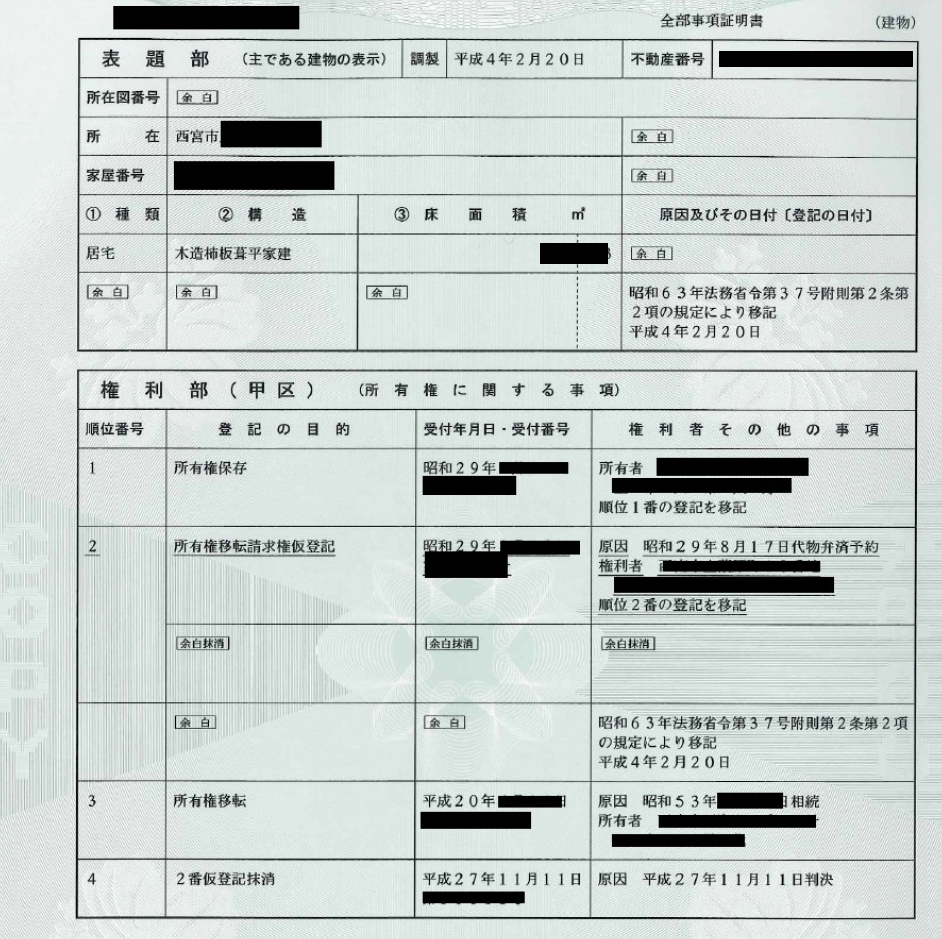

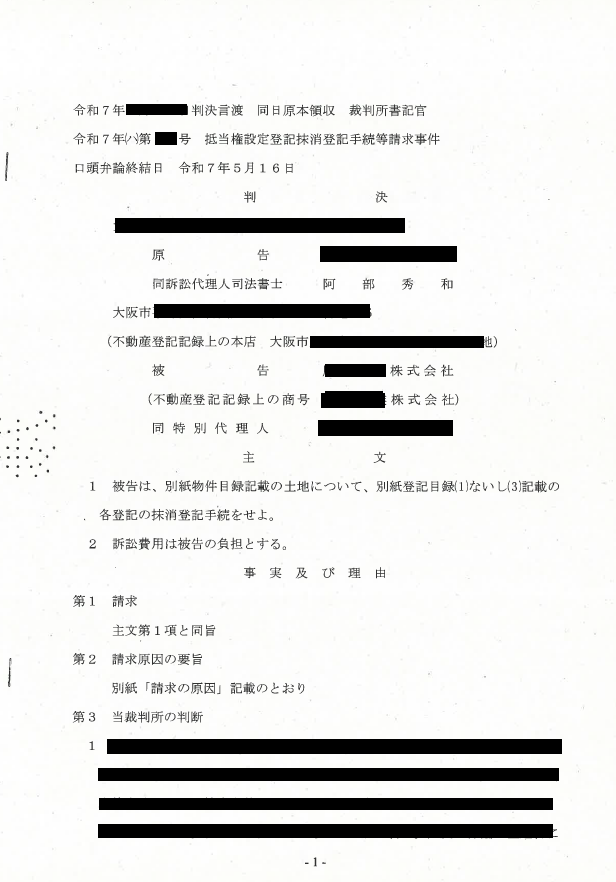

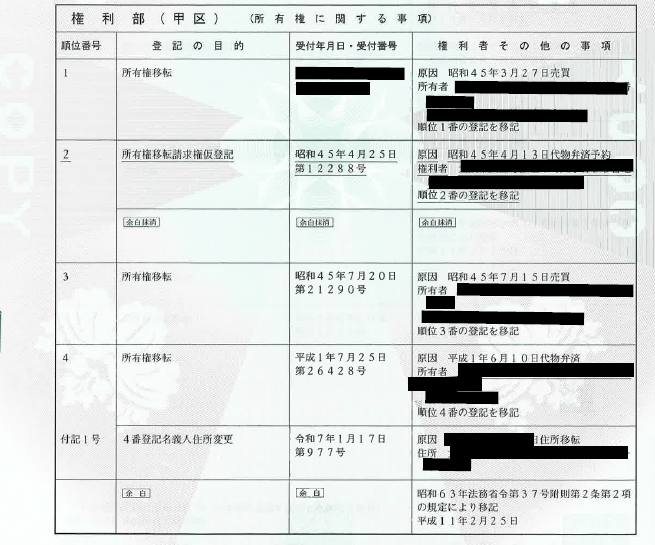

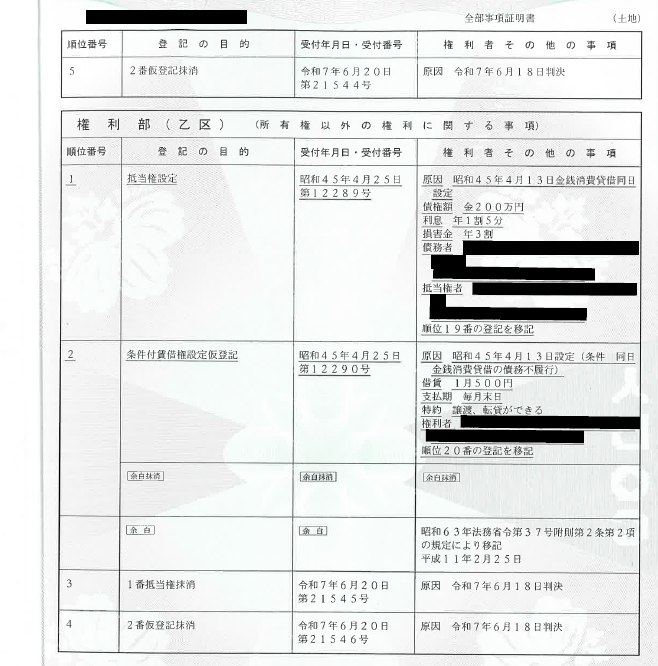

判決による抹消登記(仮登記や抵当権)

古い時代に設定された仮登記や抵当権などの登記を、判決によって抹消する方法

いわゆる休眠担保権など相手方の所在が知れない場合の権利の抹消登記はいくつか方法が用意されています。

しかし、権利の種類を問わず利用でき、最も関便なものは、訴訟(裁判)により判決を取得して抹消する方法ではないかと思います。

(あくまで個人的意見です)

当事務所は判決(訴訟)による抹消登記も承りますのでお気軽にご相談ください。

<報酬等の一例>

|

司法書士報酬 (消費税、別途) |

その他の実費 | |

| 訴訟の代理 (裁判) |

300,000円 |

・調査費用実費 ・郵便切手 ・訴訟収入印紙 ・特別代理人の報酬 (必要に応じて7~10万円程度) |

| 登記の申請 | 25,000円 | ・登録免許税 |

<解決事例1>

・国からの買収申出を受けた依頼者様

・古い所有権移転請求権仮登記(第三者:法人)が残っており、国よりこのままでは買収が進められないとの指摘を受けたため、その抹消登記の依頼。

・仮登記権利者は、法人登記記録があるものの解散状態であり、清算人は不明

(解散登記しかされておらず、清算人選任の登記がされていない)

・裁判所による特別代理人の選任を経て訴訟による抹消請求をし、認容された。

<解決事例2>

・依頼者様の身内の方が経営しておられた法人が、目的土地に所有権移転仮登記、抵当権設定、賃借権設定仮登記を経由したのち、当該土地をその法人自身が取得した。

・依頼者様は、当該法人から所有権を譲り受けたが、上記仮登記などは抹消されずに残った状態であった。

(本来は混同にて消滅すべき権利であった)

・上記法人も、法人登記記録があるものの解散状態であり、清算人は不明

(解散登記しかされておらず、清算人選任の登記がされていない)

・依頼者様の身内が経営していた法人とはいえ、当時の関係者(株主)が誰なのかも含め一切が不明であった。

・裁判所による特別代理人の選任を経て訴訟による抹消請求をし、認容された。

登記の必要性と司法書士の役割

不動産は、法務局に登記されており、その登記記録(「登記簿」ということもあります)は、だれでも証明書を取得して、見ることが出来ます。

そして、この登記記録を基準にして、不動産経済は動いています。

<例1>

市町村は固定資産税を賦課するときには、登記記録に所有者として登記されている人に課税します。

<例2>

Y銀行がXさんにお金を貸す時に、不動産を担保にとる場合は、登記記録を見て、Xさんが真の所有者であることを確認してからお金を貸します。 所有者でもない人が、「私の不動産です。これを担保にするので、お金を貸してください」と金融機関にかけあっても、金融機関は相手にしません。

<例3>

Aさんが、Bさんから不動産を買うとき、Aさんは、登記記録を見てBさんのものであることを確認してからでないとお金は払えません。全然関係のない所有者でもない人にお金をはらっても無意味だからです。

このように、大前提として、不動産に関する取引はすべて登記を基準に行われます。

上の例2と3では、「現在」、「だれが所有しているか」、を登記で判断してもらい、お金を借りたり、売買代金をはらってもらうために登記が必要というわけです。次に、例2でお金を貸すY銀行は、担保にとったことを登記しなければなりません。(抵当権設定の登記)

例3でAさんは、自分が所有者になったことを登記しなければなりません。(所有権移転の登記)

登記の必要性はまさにここにあります。 理由は、例2で、Y銀行がお金を貸したのに抵当権設定の登記をしない間に、XさんがZさんに不動産を売却してZさんに所有権移転の登記をしてしまったら、Y銀行は、Zさんに何の請求もできません。無担保でXさんにお金を貸したのとほとんど同じことになるわけです。

例3も同じように、Aさんが自分が所有者になったにもかかわらず、所有権移転の登記をしない間に、BさんがCさんにも同じ不動産を売却し、Cさんに所有権移転登記をしてしまったら、不動産はもうCさんのものです。Aさんは、代金だけ払って、不動産は手に入りません。

このように不動産に関する取引は、その取引(代金を支払ったり、お金を貸すこと)と「同時に」、「その権利を登記」しなければ危険ということになります。 さらに進んで、お金を払う、またはお金を貸す側の方は、「自分の権利が間違いなく登記される」という保障がなければ、お金を払ったり、貸したりするべきではない。ということになります。 このような場面で、取引の場に立会い、「登記に必要な書類がすべて揃っていますので、登記ができます。」と、宣言し、取引を円滑に安全に進める役割を担うのが、「司法書士」ということになります。

登記が必要な場合/不要な場合

登記が必要な理由は、こちらで説明していますが、いかなる場合でも登記が必要なのでしょうか。

答えはNOです。

<登記が必要な場合>

登記が絶対に必要な場合は、とてもおおざっぱになりますが、「相手」がいる「取引」を行う場合です。

ex)

・銀行からお金を借り、不動産を担保に入れる。

・不動産を売却する。購入する。

・夫から妻へ不動産を贈与する。

・離婚した夫から妻へ財産分与として不動産を譲渡する

<登記が不要な場合>(=急ぐ必要がない場合)

逆に、「相手」がいない、または「取引」行為がない、という場合は、登記を急ぐ理由は乏しい場合が多いでしょう。

ex)

・所有者の住所が変わった場合の「住所変更の登記」

・所有者の氏名が変わった場合の「氏名変更登記」

・親が亡くなり、相続人は自分一人だけの場合の相続による「所有権移転登記」

<理由>

上記の「住所」や「氏名」が変わったような場合、所有権という権利そのものに変更があるわけではありません。 ですから、何かのついで(例えば、売却の前提としてなど)の時に行えば十分です。

親が亡くなり、相続人が自分一人だけの場合、権利を争う他の相続人がいないわけですから、この場合も何かのついで(住宅ローン完済時の抵当権抹消登記の前提や売却の前提としてなど)の時に行えば十分です。

共有物分割の登録免許税 記載方法

(特例の適用条項の記載例です)

ある土地を分筆したうえで共有物分割を原因として共有者間で相互に持分を移転するにあたり、通常の登録免許税率(1000分の20)ではなく特例による税率(1000分の4)を適用する場面でのお話です。

そう頻繁にある話ではないので、過去、特に補正等の指示がなかった書き方を備忘録的にUPしておきます。

【特例適用のある部分とない部分が併存するケース】

課税価格 移転持分課税価格

金689万5000円(登録免許税法施行令第9条)

金104万3000円

登録免許税 金 48,400 円

内訳

金689万5000円につき、金2万7580円

(別表第一 第一号(ニ)ロ)

金104万3000円につき、金2万860円

【特例適用のある部分のみのケース】

課税価格 移転持分課税価格

金689万5,000円(登録免許税法施行令第9条)

登録免許税 金 27,500 円

内訳

(別表第一 第一号(ニ)ロ)

申請用総合ソフトで、入力する方法がわからず、なぜか「内訳」として適用条項を記載していますが、特に何も言われず、、、言いたいことは伝わったのかな。

「委任の終了」は大変→「真正な登記名義の回復」

【委任の終了に代えて真正な登記名義の回復】

いわゆる地縁団体の所有地について

ある土地が、その地域の住民を構成員とする権利能力なき社団の所有でしたが、当時(明治時代)はその社団に法人格がないことから、その社団名義での所有権登記が認められず、構成員である個人11名の共有として登記されていました。

時は流れ、その名義人たちがお亡くなりになり、その各相続人らは(その土地が実体上、社団の所有に属するものであるという事実を知らず、または知っていた人もいたかもしれないが、)相続による所有権移転登記を経由してきました。(11人全員につき相続または家督相続が発生しており、それぞれの名義人について複数回の相続による所有権移転登記が経由されていました)

現在は、その社団は市の認可を受け、正式に法人格を取得しています。(法人格取得は平成になってから)そして、この度、この土地をその(法人格を取得した)社団名義に変更したいというのが目的です。

ここで、本来なされるべき登記手続きを考えると、当初の社団構成員であった11名については例え死亡したとしても相続財産ではないのだから相続による所有権移転登記はなされるべきではなかったはずです。しかし現実はその相続による所有権移転登記がなされてしまったわけですから、これらの所有権移転登記は抹消されるべきものです。

そうすると、何世代も前の名義人に完全に戻すまでの所有権抹消登記を行い、その後の構成員変動などによる権利移転登記を経て、やっと当該社団に移転登記ができることになるわけです。これには、相当の人数が関与することになるうえに、戸籍等の収集も困難を極めます。

協力してくれない人が一人でもいたら暗礁にのりあげます。

そこで、なにかと敬遠されがち(?)な「真正な登記名義の回復」で申請し、無事に「無効な所有権移転登記の抹消に代えて」受理していただきました。

ケースバイケースではあるでしょうが、登記原因証明情報の一部を掲載しておきます。

なんかちょっと主張すべきことがずれている気がしないわけでもないです。

同業者の方は、大きな心で見てやってください。

------------------------------

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)本件土地の所有関係

本件土地は、明治時代より、本件土地を含む一帯区域に住所を有する者らの地縁に基づいて形成された団体(いわゆる自治会)が所有していたものであるが、当該団体が権利能力のない社団であったため、当該団体の構成員全員の名義をもって所有権の登記を経由していた。(ただし、上記団体は平成〇年〇月〇日、□□市の認可を受け、〇〇自治会という名称の認可地縁団体となった。)

(2)無効な所有権移転登記手続きの経由及びその是正方法

本件土地は上記のとおり、実体上、〇〇自治会に属しており、当初の団体の構成員であった登記名義人らの財産ではない。したがって、各登記名義人が死亡した場合には、委任の終了を登記原因として、他の構成員またはあらたに構成員となるべきもの、若しくは上記平成〇年〇月〇日以降においては〇〇自治会に対して所有権移転登記をすべきであったところ、誤って、全登記名義人について相続または家督相続等を登記原因とする所有権移転登記が経由されてしまったため、実体と合致しない無効な登記記録となっている。

上記の経緯から、本来であれば、これまでになされた相続及び家督相続を原因とする所有権移転登記は、これらをすべて抹消したうえで、あらためて委任の終了を登記原因とする所有権移転登記をするべきである。

しかしながら、この方法によると、当初の登記名義人であった団体の各構成員らのすべての法定相続人が登記手続きに関与する必要があるため、膨大な量の戸籍謄本等の収集を伴う相続人らの存否調査のうえ、すでに遺産分割協議が成立して相続関係から離脱した相続人らも含めた「全相続人」に登記手続きの協力を要請しなければならない。

なんら争いのない権利関係を公示するだけの目的に対して、現登記名義人らの負担はあまりに大きく、著しく経済的合理性を欠く。

(3)よって、現登記名義人たる登記義務者(登記義務者が死亡している場合にあってはその法定相続人)は、登記権利者たる〇〇自治会に対し、本件不動産の共有持分全部を、真正な登記名義の回復を原因として移転する。

日本政策金融公庫の抵当権設定

日本政策金融公庫から借り入れを行う場合、不動産を担保にするいわゆる【抵当権設定登記】を求められることがあります。

不動産の登記手続きは一般の方にはなじみがなく、とっつきにくいものですが、日本政策金融公庫の融資は、この抵当権設定登記が完了したことの証明書などを提出してはじめて貸付が行われるため、登記手続きを放置していてはいつまでたっても融資が実行されません。

当事務所では、ご依頼いただいた日もしくは翌日には登記を申請するよう心がけております。お急ぎの方はご検討ください。なお、必要書類や料金などは、以下のとおりです。

【必要書類】

● 日本政策金融公庫から交付された契約書類一式

● お客様の印鑑証明書

● お客様の権利証(または登記識別情報通知)

● お客様の本人確認書類(免許証など)

【料金】

● 登記情報取得費用 不動産1個につき331円

● 登記完了後の証明書 不動産1個につき600円

● 書類の郵送料 1,800円

● 司法書士報酬 49,500円(消費税込)

● 登録免許税 原則0円(債務者が資本金5億円以上の会社である場合は除く)

※ 債務者と物件の所有者が異なる場合はあらかじめその旨お知らせください。

お問い合わせはお気軽にどうぞ!

電話 078-955-2958(タップで電話がかかります。非通知は解除してからおかけください)

あべ司法書士事務所

遺産分割協議で抵当権の債務者変更

抵当権の債務者が死亡し、複数名の相続人のうちの1名に債務者を変更したい場合は、①債務引受契約による方法、②遺産分割協議による方法が考えられます。

今回は、遺産分割協議による方法を担当しました。

具体的には、相続を原因として、特定の1名を債務者とする抵当権変更登記となり、報告的登記原因証明情報として以下の内容で提供しました。

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的

1番 抵当権変更

(2)登記の原因

令和〇年2月2日相続

(3)変更後の事項

債務者 神戸市~~~

□□□□

(4)当 事 者

権利者 大阪府~~~

△保証株式会社

義務者 神戸市~~~

□□□□

神戸市~~~

■■■■

(5)不 動 産 後記のとおり

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)令和〇年2月2日、本件抵当権の被担保債権の債務者●●●●は死亡した。

(2)被相続人●●●●の相続人は下記の通りである。

神戸市~~~

□□□□

神戸市~~~

■■■■

(3)令和〇年3月3日、相続人□□□□および■■■■は、上記債務を□□□□が相続する旨の遺産分割協議を成立させた。

(4)令和〇年3月10日、△保証株式会社はこの遺産分割協議の内容を承諾した。

(5)よって、本件抵当権の債務者は、被相続人の相続開始の日にさかのぼって□□□□に変更された。

代理人が異なる連件申請の前件添付や援用

例えば、所有権移転登記を担当する司法書士がA、抵当権設定を担当する司法書士がBのような場合です。(後件の抵当権設定登記には、前件の登記により発行される登記識別情報の提供が必要になるわけですが、連件として処理してもらわないと、所有権移転登記が完了したのち、B司法書士がA司法書士から登記識別情報を預かって追加提供しなければならないという面倒臭いことになります。住宅用家屋証明書なども同じことになりますかね。しかし、そもそもそのようなやり方はまず採用しません。)

<オンライン申請の場合>

その他事項欄に以下のように記載することにより援用が可能です。

Aの申請書

「本件所有権移転登記と、令和 年 月 日付で後に申請される抵当権設定登記(代理人司法書士B)とは連件扱いとされたい。」

Bの申請書

「本件抵当権設定登記と、令和 年 月 日受付第 〇〇 号(代理人司法書士A)の所有権移転登記とは連件扱いとされたい。」

神戸管内ではこれまでなんの問題もなく援用を認めてもらっていたと記憶していますが、「大阪は援用できない」との噂があったため、今回電話で照会してみました。

電話対応してくださった大阪法務局の方によれば、「原則は援用できないが、便宜的に認めている」とのことでした。

原則どおりの運用しかしていない法務局があったら、それは大変なことですが、、、

全国統一で「援用可」としてほしいものです。

夫婦間の居住用不動産贈与と持戻し免除の推定

第903条 第4項

婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定(持戻し)を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

民法改正により加わった条項(2019年7月1日施行)です。

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合、一定の条件のもと、贈与税につき特別控除を受けることができる特例があるため、過去、この特例を利用して多くの生前贈与が行われたと思います。

しかし、その際「相続における持戻しを免除する」との意思表示があわせてなされているケースなどほとんどないでしょう。

(「持戻し」の説明はページ下部にあります)

結果として、過去行われた贈与のほとんどは、持ち戻しの対象となるため、配偶者が贈与を受けた居住用不動産が高額である場合には、相続財産全体に対する配偶者の相続分が大きく減額されるということになってしまいます。

これでは多くの場合不都合なので、法改正により、上記のような贈与にあっては贈与者が「持戻しを免除する」との意思表示をしたものと推定するとの規定となりました。

したがって、今後の贈与においては贈与の時点で特別な意思表示をしない限り、贈与者は持戻しを免除したものと取り扱われるので、相続時点において、より配偶者の保護が厚くなるということになります。(ただし、他の相続人にとっては具体的な相続分は減少するので不公平感があるかもしれませんんが...)

なお、過去に行った贈与についても、贈与者が「持戻し免除」の意思表示をしておきたい場合、方式は特にありませんので適宜の方法で意思表示をすればよいものと考えられます。

具体的には相続人らの将来の争いを避けるため遺言書その他の書面で意思表示を行うのが適切かと思われます。

※「持戻し」の説明

「持戻し」とは、贈与者が死亡したときの相続財産の価額に、生前に贈与した財産の価額を加えたものを相続財産とみなして法定相続分を計算する、そして贈与を受けた相続人はその法定相続分から贈与を受けた財産の価額を控除した残額のみ相続できるとするものです。

「持戻しを免除する」ということは、簡単に言うと、贈与者が死亡した時の相続財産の価額に、生前に贈与した財産の価額を加えなくてもよい、つまり贈与を受けた相続人は、贈与財産をもらったうえで、相続財産も通常の法定相続分で相続できるということになります。

合筆後の登記識別情報の提供について(乙区)

甲市乙町100番(土地)

甲市乙町101番(土地)

甲市乙町102番(土地)

上記土地3筆に抵当権を設定(令和1年6月1日 受付第30000号)

↓

その後101番と102番が100番に合筆され登記簿閉鎖

100番の土地の抵当権の欄には「~番登記は合併後の土地の全部に関する」との付記登記がある。

↓

さらにその後100番を分筆し、100番1、100番2、100番3の3筆となる。

↓

この時点で抵当権を抹消する際は、

・抵当権者からは100番、101番、102番についての登記識別情報通知合計3枚(いずれも令和1年6月1日 受付第30000号)を預かることになるが、登記申請において提供する必要があるのは、100番の土地についての登記識別情報1枚で足りる。

・具体的に識別情報暗号化の画面では、100番1、100番2、100番3の土地3筆を表記し、いずれも100番の登記識別情報通知に記載された情報を暗号化することになる。

上記のように甲区の所有権の場合とは取り扱いが若干異なるので注意が必要

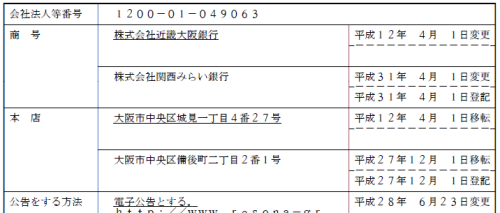

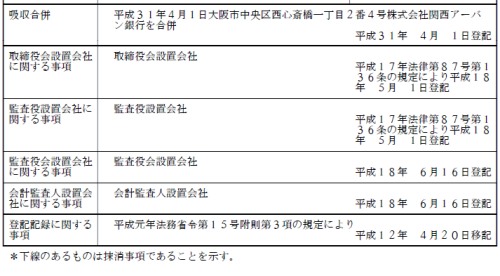

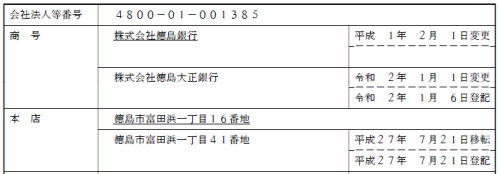

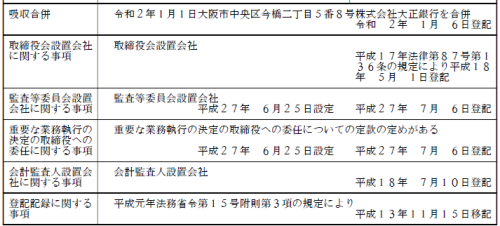

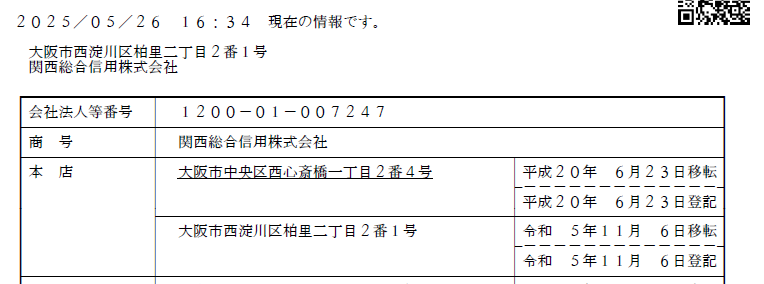

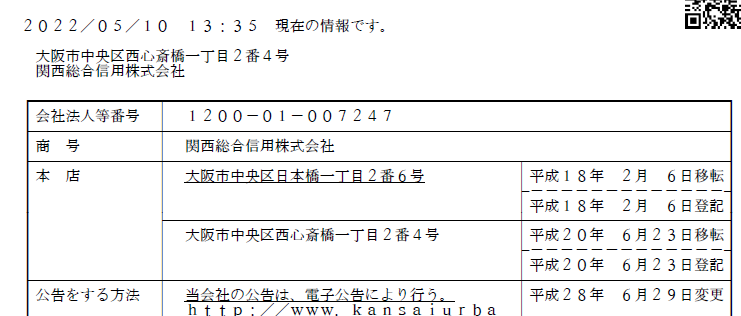

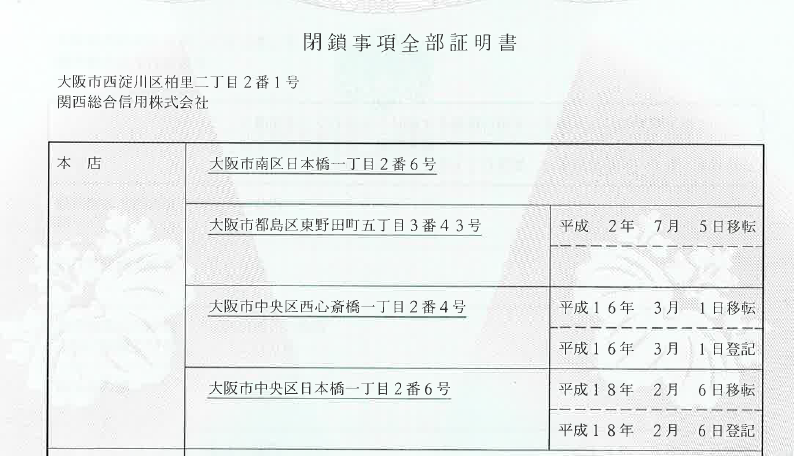

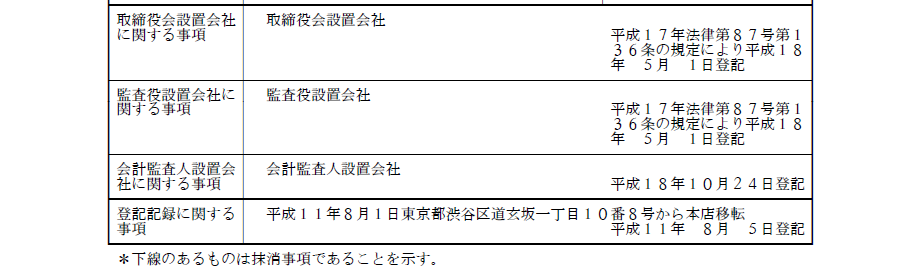

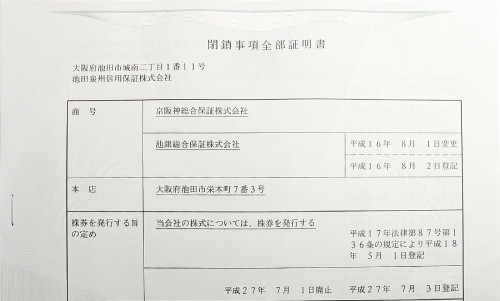

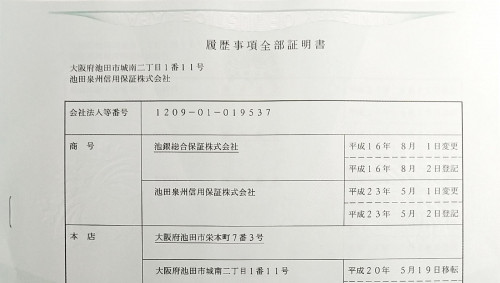

抵当権者の変更証明書

何年も何十年も前の抵当権設定登記では、抵当権者の商号が当時の古い商号で登記されていることがあります。

そして、この抵当権を抹消する場合、以前は、現在の抵当権者の商号と当時の商号に連続性があるものであることを示す証明書を提出しなければなりませんでしたが、現在は、商業登記のオンライン化が進んだため、会社法人等番号を記載することによって、変更の証明書を提出する必要はなくなりました。

しかし、その会社の登記簿のコンピューター化より前に生じた商号変更などは、コンピューターに記録されていないため、例外的に上記の取り扱い(変更証明書の添付に代えて会社法人等番号を記載する方法)ができないことがあります。

実務に携わっていると、「この変更はコンピューターに記録されているのだろうか、されていないのだろうか。。。」と悩むことがあります。今後のこの迷いを解消するために備忘録として記録していきます。

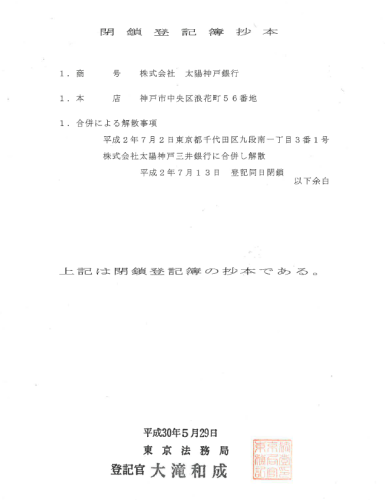

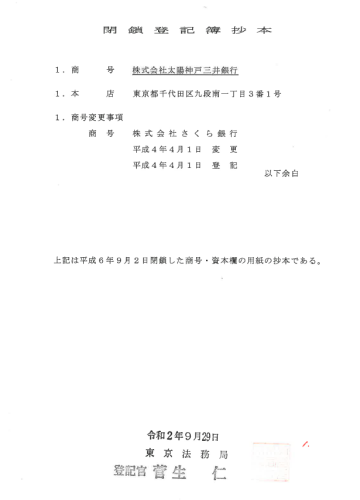

合併証明書 さくら銀行、住友銀行、わかしお銀行(三井住友銀行)

(1)株式会社住友銀行が株式会社三井住友銀行に商号変更(平成13年4月1日)

(2)株式会社三井住友銀行が株式会社さくら銀行を吸収合併(平成13年4月2日)

(3)株式会社わかしお銀行が株式会社三井住友銀行を吸収合併(平成15年3月17日)

※ 合併後の存続会社の商号は株式会社三井住友銀行

合併証明書の抜粋は以下のとおり

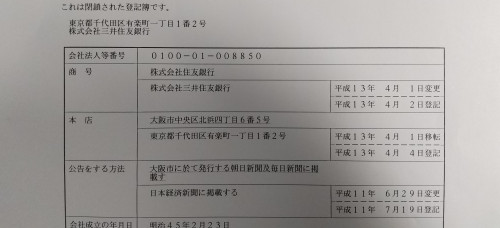

住友銀行1ページ目

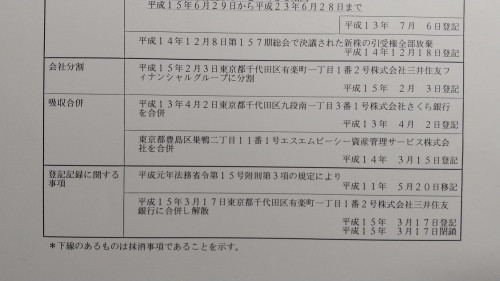

住友銀行最後のページ

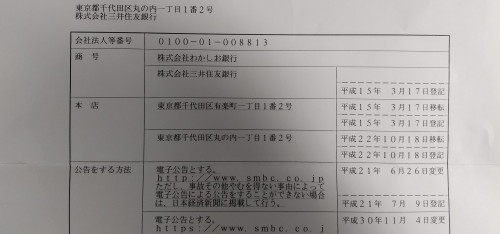

わかしお銀行 その1

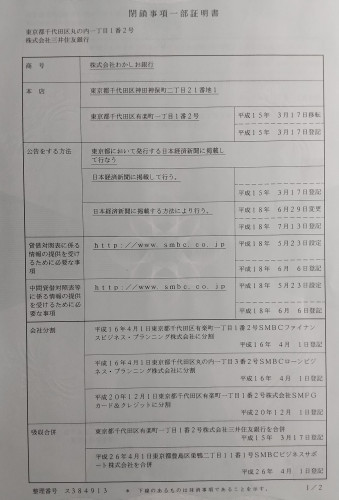

わかしお銀行 その2

今回私が担当したのは、株式会社住友銀行の根抵当権について合併を原因とする根抵当権移転登記でしたが、登記申請書には以下のように会社法人等番号を記載することにより証明書の添付は省略しました。

【根抵当権者の欄】

(被合併会社 株式会社三井住友銀行)

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

株式会社三井住友銀行

代表取締役 〇〇〇〇

会社法人等番号 010001008813

【その他事項の欄】

被合併会社株式会社三井住友銀行の会社法人等番号0100-01-008850

なお、株式会社太陽神戸銀行

→ 株式会社太陽神戸三井銀行

→ 株式会社さくら銀行

の変更、合併証明書は以下のとおりです。

遺言書が必要なケース

⇓

以下のような場合は、ぜひ遺⾔書の作成をご検討下さい。

≫ ⼦供・配偶者がいない場合 |

|

⼦供さんがいらっしゃらない場合、次に相続権があるのは、両親です。両親も先に他界している場合は、最後に相続権があるのは兄弟姉妹です。遺⾔書を作成しなくても、親や兄弟姉妹には⾃動的に相続権が発⽣しますが、それ以外の別の⽅(第三者)に財産を譲りたい場合などは、遺⾔書を作成する必要があります。 |

≫ 妻はいるが、⼦供も両親もいない場合 |

|

遺⾔書を作成しておかないと、遺産は、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1、の割合で共有することとなります。お互い普段つきあいのない関係で、遺産分けの話し合いをするというのは、かなり気が重い話です。 「⽣涯を共にした妻にだけ相続させてあげたい」という思いを実現するためには、遺⾔書を作成しておく必要があります。兄弟姉妹には遺留分という権利がありませんので、遺⾔を残しておけば「解決」です! |

≫ ⼦供たちはいるが仲が悪い |

|

私が亡くなった後は遺産を めぐって争いになるのでは。。。? 相続⼈である⼦供たちが、遺産分割協議がまとまらず、お互いに弁護⼠に依頼して、⻑い年⽉をかけて調停をしているなどということはよくあります。このようなことが想定される場合には、あらかじめ遺⾔書を作成し、各相続⼈に相続させる財産や割合を決めておくことが有効です。各相続人の遺留分さえ侵害しないよう配慮すれば、相当の争いを予防する効果があります。 |

≫ 再婚し,先妻との間に⼦がいる場合 |

|

⼀般的には、先妻との間の⼦と、再婚した後妻が仲良く話合いができることは少ないでしょう。この場合にも、「後妻だけに相続させてやりたい」⼜は、「先妻との間の⼦供たちと後妻が話し合いをするような場⾯は作らないでやりたい」という場合は、遺⾔書が有効です。 この場合、先妻との間の⼦と後妻は、双⽅とも遺留分がありますので、この遺留分を侵害しない内容である限り、遺産分割協議をしなくても財産を相続することができます。 逆に、「後妻だけに全財産を相続させる」というような場合、先妻との間の⼦が遺留分を主張することができるため、これに配慮しつつ慎重に進めなければなりません。 |

≫ 内縁の妻に相続させたい場合 |

|

内縁の妻、内縁の夫は、互いに相続権がありません。このように、⽇本の法律では、婚姻届を出しているかどうかで⾮常に⼤きな差があります。 婚姻すれば相続権を与えることにもなりますが、何らかのご家庭の事情により婚姻届が出せないこともあるでしょう。そのような場合は、遺⾔書を作成し、「遺贈」しておくことが必要です。 遺⾔書を作成しないまま亡くなってしまった場合には、⼿⽴てはほとんどありません。(本来の相続⼈が相続放棄をすれば「特別縁故者」として財産分与の申⽴てをすることができますが、確実ではありません。)すなわち、残された内縁の配偶者は⼀切権利がないのです。 |

≫ 息⼦・娘に財産を渡したくない場合 |

|

ご家庭の事情によっては、親⼦間の関係が良くなく、どうしても⾃分の財産を⼦供に渡したくないという場合もあるでしょう。このような場合も遺⾔書を残すことによっ て、配偶者や、お⼦さん以外の第三者などに「遺贈」することができます。 この場面では、お子さんの「遺留分」が問題となりますが 、遺⾔を残さないよりはずっと良いかも知れません。 なお、⼦から親への虐待や、重⼤な侮辱を与える⾏為もしくは著しい⾮⾏など、いわゆる親不孝な⾏為があった場合などは、その⼦(⼦に限りませんが)から相続権を完全に奪うことも遺⾔で可能です。この制度を「廃除(はいじょ)」と⾔い、家庭裁判所へあらかじめ申し立てすることが必要です。 |

≫ 相続⼈がまったくいないような場合 |

|

配偶者、⼦、親、兄弟姉妹などすべて存在しない場合、その⼈の財産は国のものとなります。 せめて世話になった⼈に渡したいなどの思いは遺⾔を作成することで実現できます! |

公正証書遺言のメリットとデメリット

メリット(公正証書) |

|

1. 偽造・変造の可能性がありません 公証役場で遺⾔書の原本を保管するため、 誰かが偽造したり変造したりすることは不可能です。親族が⾃分に都合のいいように内容を書き換えることは絶対にできません。 2. 法的に内容に疑義が⽣じる可能性がほとんどありません 法律に精通した公証⼈が関与して作成するため、内容が完璧なも のとなります。将来、残された相続⼈がこの遺⾔書を提出していろいろな⼿続きを⾏う際にも、⾮常にスムーズに進めることができます。文章の意味や解釈に疑問が残ることもまずありません。 3. 遺⾔書の検認という⼿続きが省略できます(メリット大) ⾃筆証書で遺⾔書を作成した場合と異なり、家庭裁判所での検認⼿続きが不要なため、この遺⾔書を利⽤して、ただちに名義変更などの⼿続きに⼊ることができます。このメリットが特に⼤きいです! |

| デメリット(公正証書) |

|

1. 遺⾔書を作成するのに費⽤がかかります 遺⾔書に記載する財産の価格に応じて、公証⼈⼿数料を⽀払わなければなりません。(財産が高額になるほど手数料は高額になります。) 財産の価格がどれくらいかがわかれば、事前にいくらぐらいかかるかお調べできますので、お気軽にお問い合わせください。(参考⇒公証人手数料) 2. 証⼈2名が必要 公証⼈以外に「証⼈」が2名必要となります。証⼈は、公証役場で遺⾔書を作成する場に⽴ち会い、作成した遺⾔書の原本に署名捺印することになります。 専⾨的知識は必要ありませんが、ご⾃⾝のお⼦様や配偶者など、将来相続⼈になる可能性のある⽅は証⼈にはなれません。 当事務所では、証⼈になることもお引き受けしておりますので、必要であればご利⽤ください。 3. 遺⾔書の内容を(証⼈に)知られる ⾃筆証書で遺⾔書を作成する場合と異なり、少なくとも証⼈2名には遺⾔書の内容を知られてしまいます。 しかし、そもそも証⼈となるのが司法書⼠であれば、⾚の他⼈にすぎませんし、内容を秘密にしておきたいという場合はほとんどないでしょう。 やはり証⼈は、知⼈などになってもらうより、当事務所の司法書⼠にご⽤命いただくことをお勧めします! |

| » 遺言書の目次に戻る |

自筆証書遺言のメリットとデメリット

メリット(自筆証書) |

|

1. 誰にも知られずに、ご⾃⾝おひとりで作成できます 2. 作成に費⽤がかかりません 必要なものは、ボールペン、⽩紙、 印鑑(認印でも可)だけです。⾮常に気軽に作成できます。 3. いつでも費⽤をかけずに内容を変更できます 作成した遺⾔書に間違いがあったり、内容を変更したいときには、いつでもあたらしい遺⾔書を⼿軽に作成しなおせます。 なお、同じ⼈物が書いた遺⾔書が2通以上あるときは、もっとも新しいものが有効となります。 |

| デメリット(自筆証書) |

|

1. 遺⾔書の検認⼿続きを受けなければなりません 遺⾔をした⽅が死亡したあとの話ですが、残された相続⼈が この遺⾔書を使って名義変更の⼿続きなどをしようとする場合、まず最初に家庭裁判所に「遺⾔書の検認申⽴て」を⾏う必要があります。死亡した⽅の⼾籍謄本などを⼀式取り揃えて家庭裁判所に提出し、後⽇、相続⼈全員を裁判所に呼び出すこととなります。 そもそもこの検認申⽴ての⼿続き⾃体、裁判所への提出ということもあり厳格です。当事務所では、検認申⽴書の作成提出及び⼾籍謄本の収集なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。(遺⾔書検認⼿続きの説明はこちら) (ただし、「法務局で遺言書を保管」する制度を利用する場合は検認手続きが不要となります。詳しくはこちら) 2. 偽造・変造される可能性は否定できません 作成した遺⾔書を⼤事に保管していても、親族がこれを⾒つけ、無断で書き加えることも可能性がないわけではありません。 お⼦様たちが不仲であったりすると、遺⾔書の内容に納得できない⽅が、⾃分に有利な内容に書き加えるようなことも考えられます。自宅等での保管は特に厳重にする必要があります。 (ただし、「法務局で遺言書を保管」する制度を利用する場合は偽造や変造の恐れはありません。詳しくはこちら) 3. 書き⽅が正確でなければなりません 必要事項は正確に記載しなければなりません。 たとえば、作成した⽇付がなかったり、「令和2年3⽉吉⽇」など、⽇付を特定できない書き⽅では遺⾔書は無効となります。書き方があいまいで預貯⾦の特定ができない場合や、「神⼾の⾃宅、⼤阪の貸家」など、地番の記載もない書き⽅では、不動産を特定できず、まったく役にたちません。 このように、せっかく作成した遺⾔書が役に⽴たないことにもなりかねないので、書き方には⼗分にお気を付け下さい。 (なお、2019年1月13日からは、遺言書に添付する財産目録をパソコンなどで作成できるようになりました。それまでは自筆証書遺言は、全文を手書きで自書しなければなりませんでしたが、「財産目録」については、手書きでなくてもOKとなったわけです。遺言書本文は、これまでどおり手書きで作成しなければなりませんのでご注意ください。) |

| » 遺言書の目次に戻る |